MSFS2024ですが 羽田から伊丹へフライトしていると、プチフリーズしていました。

MSFS2024ですが 羽田から伊丹へフライトしていると、プチフリーズしていました。 Steamで購入時のver1.4.20.0

アップデート情報は目にするのですが、Steamでなかなかアップデートされません。

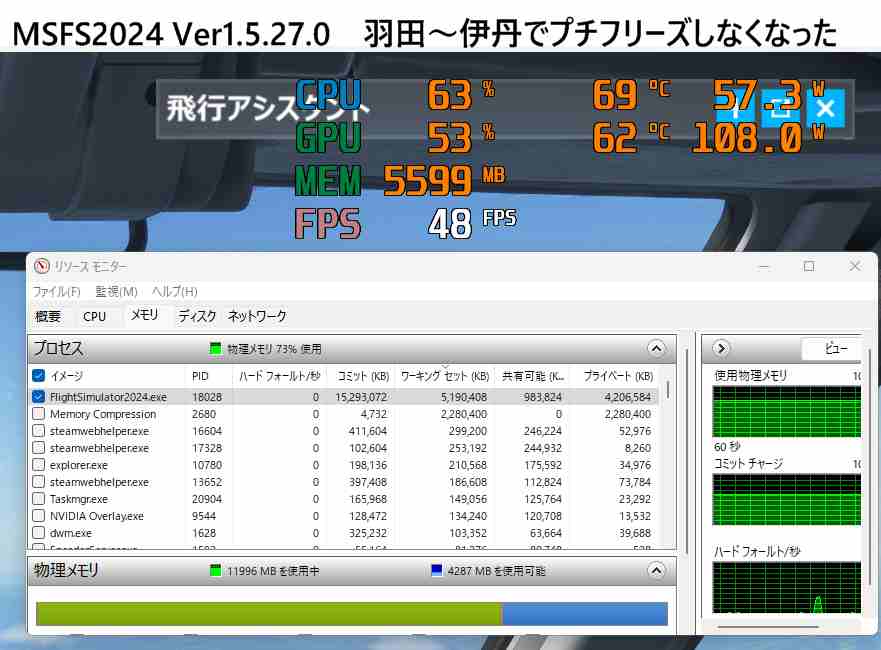

やっとver1.5.27.0になったので羽田~伊丹を飛んでみました。

メモリ使用が安定しているようです。

プチフリーズしませんでした。

めでたしめでたし。

MSFS2024ですが 羽田から伊丹へフライトしていると、プチフリーズしていました。

MSFS2024ですが 羽田から伊丹へフライトしていると、プチフリーズしていました。 Steamで購入時のver1.4.20.0 アップデート情報は目にするのですが、Steamでなかなかアップデートされません。 やっとver1.5.27.0になったので羽田~伊丹を飛んでみました。 メモリ使用が安定しているようです。 プチフリーズしませんでした。 めでたしめでたし。 |

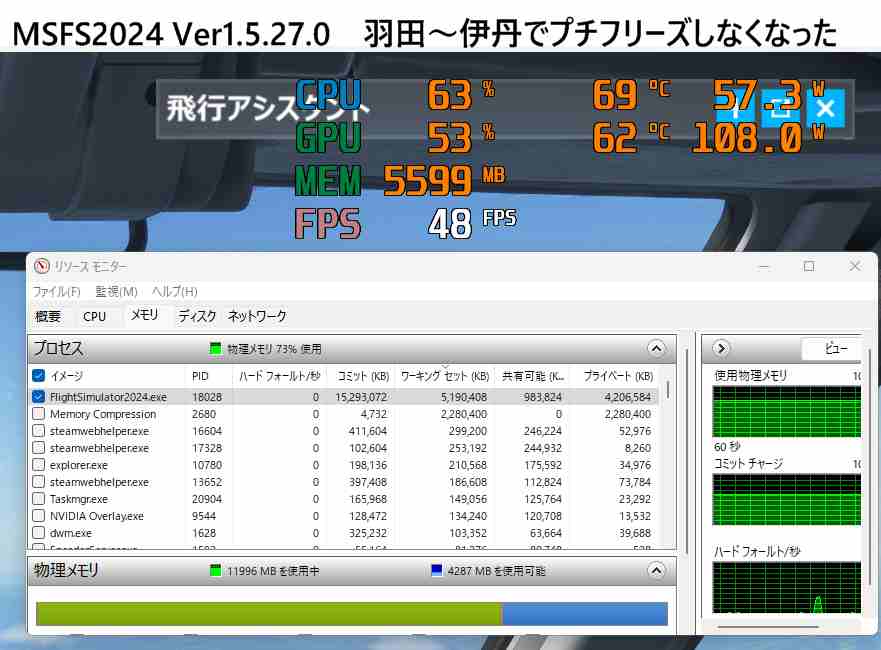

MSFS2024ですが 羽田から伊丹へフライトしていると、プチフリーズします。

MSFS2024ですが 羽田から伊丹へフライトしていると、プチフリーズします。 名古屋付近で、数十秒フリーズし、数十秒動作するを繰返す。 繰返す毎にFPSが落ちていき数秒のフリーズを繰返し、イライラします。 伊丹から羽田では静岡くらいからプチフリーズ始まります。 画質Low/Midle、画面サイズFullHD/WQHD、使用飛行機、どれでも同じです。 千歳から伊丹、伊丹から長崎、はフリーズしません 実装メモリは16GB、推奨メモリ容量は最低16GB/推奨32GBなのでメモリ不足と思われます。 リソースモニタのコミットが14GB超すとフリーズ始まるようです なんとか伊丹に辿り着くと20GBになっていることもあります フライトの終了してもメモリは開放されません 新しくフライト開始してもパラパラ漫画状態です MSFSを一旦終了しないとメモリ開放してくれません…なぜ? メモリ増設で解決するのでしょうか? |

|

|

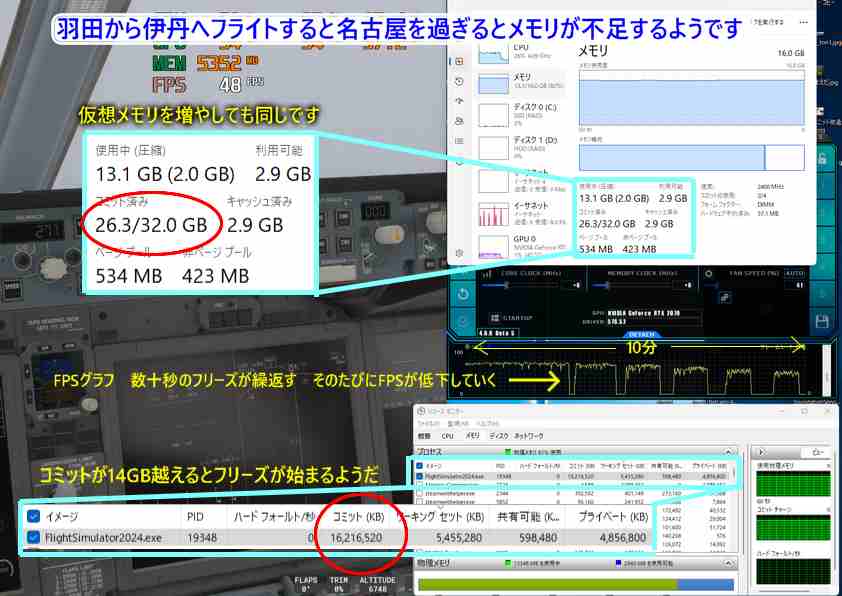

GTX2070でMSFS2024のFPSはどの程度でしょうか MSFS2024の設定(low/midle/hi/ultra) hi選択 MSFS2024の設定(フレーム生成でFPSが2倍)有効 FullHDサイズでは、まぁまぁスムーズでほぼ満足 WQHDサイズでは、時々パラパラ漫画感があります 設定は「WQHDのmidle」がよさそうです MFSF2024起動するとPCは260W消費します MSFSを終了しないと40Wび戻りません そこでゲーム中にPCをスリープ状態にして休憩 スリープ解除してゲームを継続出来ますが ジョイスティックが認識しません。 今のところ「フライトの終了」しないとダメ見たいです。スリープしている時間によるかも… MFSF2002はジョイスティックもそのまま継続できてます |

|

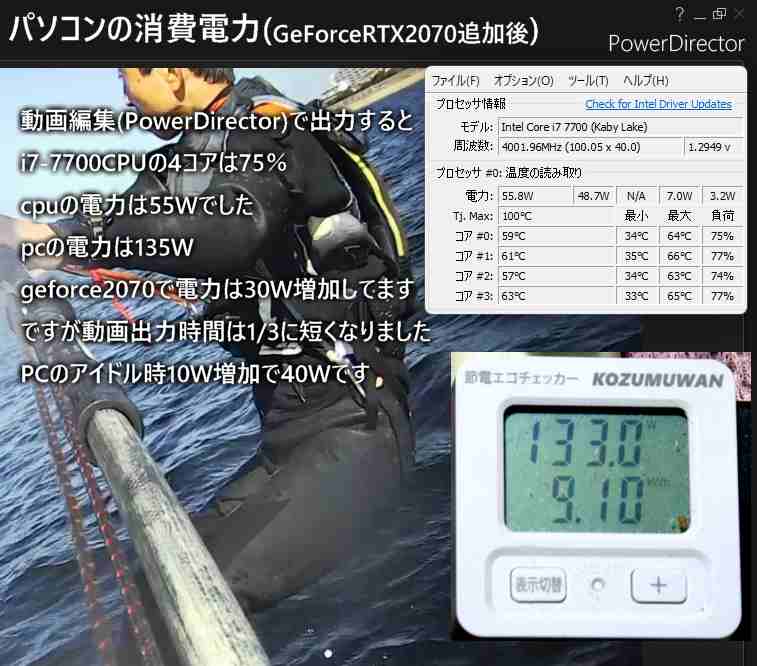

MSFS2024が遊べるグラボが欲しくなってしまった ボチボチ遊べて安価…中古か…消費電力も気になります… Geforce-RTX2070 中古21kなり 定格電力175W 動画編集の PowerDirector6 i7-7700 + Geforce-RTX2070 です PCアイドル時は10W増加で40W PowerDirector6で動画ファイル出力すると CPU 55W,GPU 50W 全体で135W 動画出力時間はグラボなしで約6分、 RTX2070ありで2分58秒 出力時間が1/2に短縮されました |

|

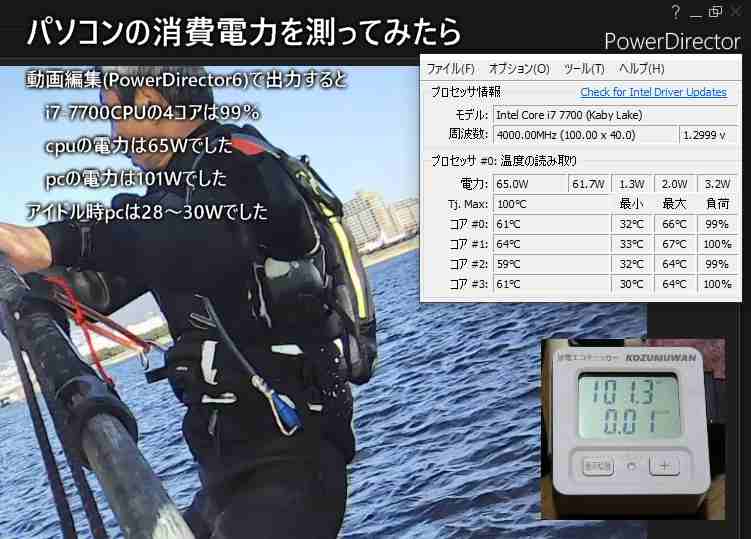

電力チェッカーを買ったので、パソコンの消費電力を測ってみました。 cpuは i7-7700 8スレッド使うのは動画編集の PowerDirector6 かな。 動画をファイルに出力すると 4コアの8スレッドの負荷はほぼ100%です。 cpu電力は65W、max67度 気温25度。 PC全体は101Wでした。 アイドル時は cpu電力は2W程度 30度代。 PC全体は30W弱でした。 HDDを検索すると+20Wになります。 グラボは積んでいないので 電源容量は200Wx1.5=300Wで十分なのでしょうか。 |

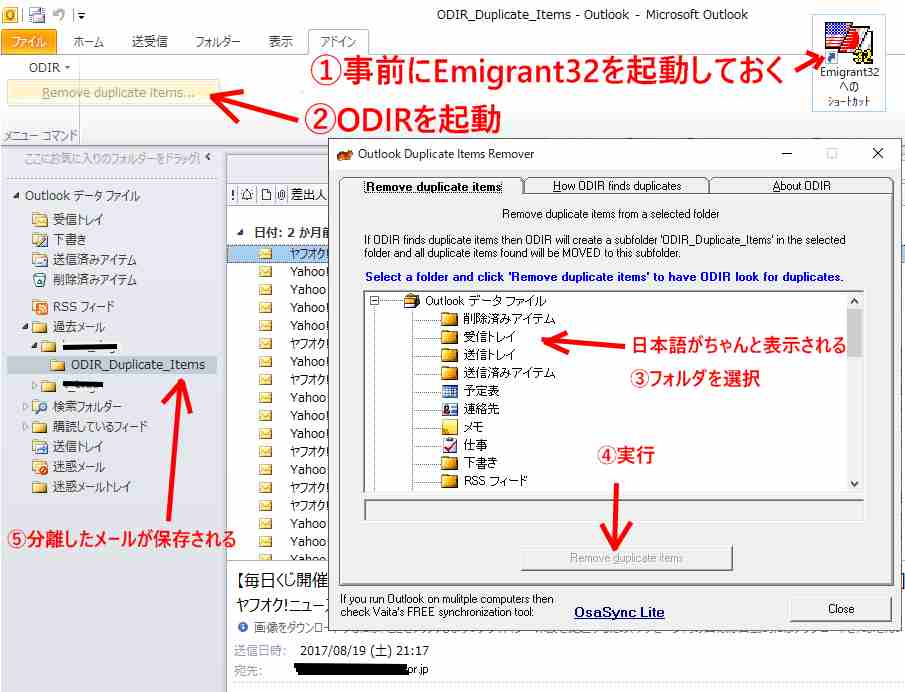

パソコンの変更などの都度、メールデータ(outlook.pst)を引きついで来ました。

パソコンの変更などの都度、メールデータ(outlook.pst)を引きついで来ました。 古いメールフォルダを統合すると重複メールが多量に発生してしまいます。 outlook2010の「フォルダのクリーンアップ」で重複削除出来ていた…? 思い込みかなぁ… 削除できません! ネットを探すとツールがありました。 ・「ODIR(Outlook重複アイテムリムーバー)」Outlookのアドインツールです。 http://ja.softoware.org/email-software/get-outlook-duplicate-items-remover-for-windows.html ・「Emigrant32(文字化け対策ツール)」このODIRの日本語文字化け対策ソフトです。 http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se050644.html 少し安全そうなVertualBox仮想windowsマシン上で作業しました。 ODIRとEmigrant32をインストール Outlook.pstを仮想マシンへコピーします Emigrant32を起動、Outlook起動、OutlookアドインODIR実行 メールフォルダを選択し実行すると ODIR_Duplicate_Itemsフォルダに重複の片割れが分離されます。 同一メールが2個以上あった場合はどうなるのかな? 整理出来たOutlook.pstをホストに戻して完了です。 …今のOutlookはマイクロソフトアカウント云々でなんか抵抗がある… |

|

|

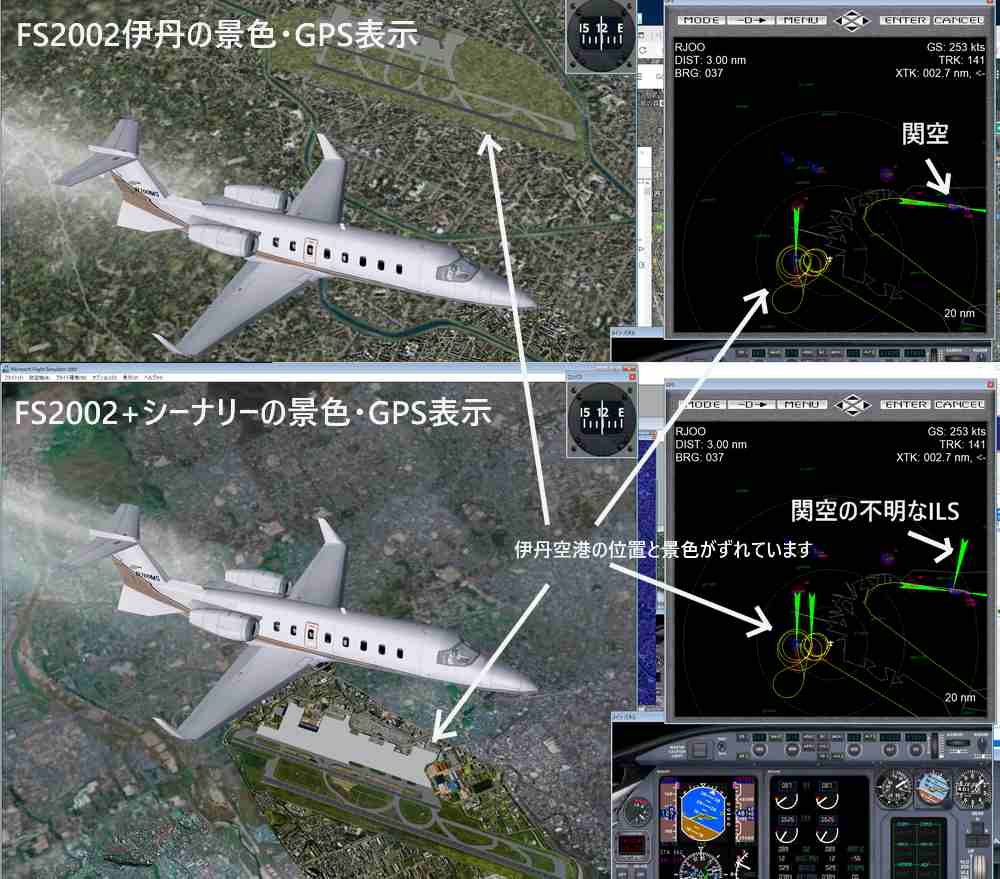

FS2024の景色がきれい。googleマップの3D表示の街並みのように素晴らしいようです。 そこで? Win95~XP時代のFS2002をWin10で遊べるか。 【 Microsoft Flight Simulator 2002 】 【 中部・近畿シーナリー 】 は普通にインストール出来、起動OK ・ジョイスティック【 SideWinder Force Feedback 2 】がwin10で認識しない。 Microsoftはサポート終了らしい。下記からドライバーをダウンロード解凍インストールして認識OK。 https://www.mediafire.com/file/x47q7agabg6xxji/Universal+Joystick+Driver+-+Speedlink.rar ・フライトで機種や飛行場を変更できない FS2002のアイコンを右クリック→プロパティ→互換性のタブ→XP SP3を選択し適用→OK 再度ソフトを立ち上げると機種、飛行場選択ができます。 FS2002は i7-7700の「Intel UHD Graphics 630」でも十分に表示してくれます 多少変なところがあるようですが遊べます。 ・航空機選択時に、機体の画が表示されない など 2560x1440のディスプレーにフルスクリーンで表示するとダメみたいですね |

2025/5/8 不具合の追記

2025/5/8 不具合の追記・表示倍率を変更しようと 「表示ウインドウ オプション」ウインドウを 開いて閉じるだけでFS2002が再起動して倍率が変更できない。 昔は再起動せずに変更できていました。 |

・「中部・近畿シーナリー」

・「中部・近畿シーナリー」GPS画面にFS2002の伊丹空港とシーナリーの伊丹空港が表示される シーナリーの航空写真(expo70が工事中の写真)と共に 伊丹空港の位置が南西に4~5kmズレている 関空はズレは少ないが、GPSて南東向きのILSがある |

年明けに昔の望遠鏡を引っ張り出したときに

年明けに昔の望遠鏡を引っ張り出したときに ステラナビゲーターv8をインストールしました。が、 directx9.0cのインストールで失敗します インストーラが古いのか? 良く判らないので…とりあえず… ステラナビゲーターver12試用版をインストールしたら directx9.0cがインストールされた その後ver8をインストールできました ver8はサポート終了ですが使えます。 |

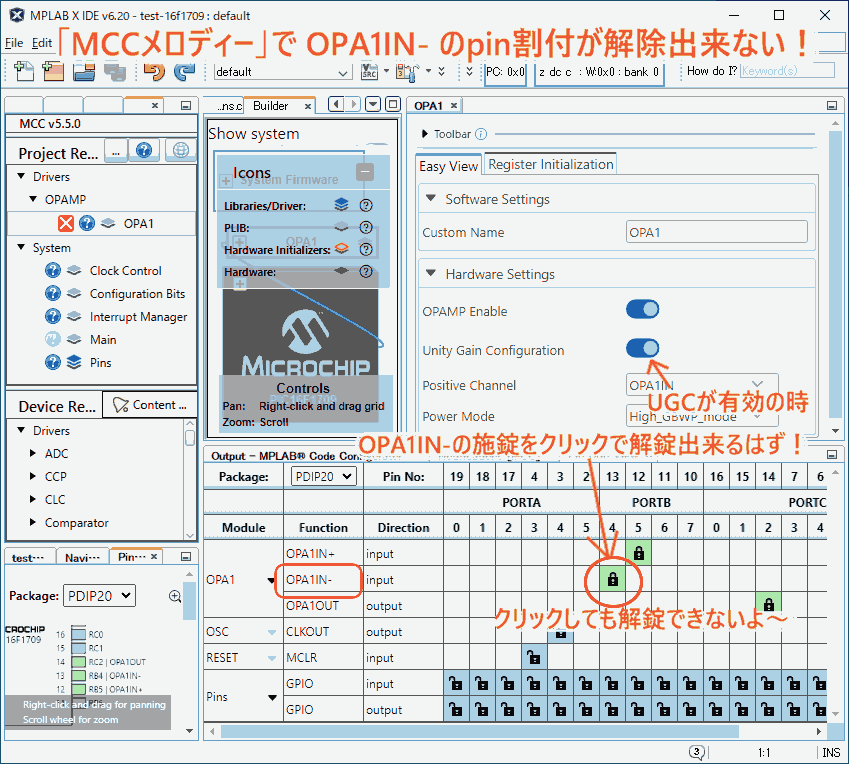

久々にMicrochip社のサイトを見るとMPLAB-X IDEver6.20がリリースされています。

久々にMicrochip社のサイトを見るとMPLAB-X IDEver6.20がリリースされています。 ですが …次の文章が載っていました。 MPLAB X IDE v6.20は、PICkit3プログラマ、…略… をサポートする最終バージョンです。 …中略… 最新の開発ツールであるMPLAB PICkit5 …略… にアップグレードすることをお勧めします。 MPLAB X IDE v6.25 については、近日中にご確認ください。 Pickit3はもう古いPickit5を買えってこと 秋月電子で17800円です。買っても使い込むかな?思案中です。 |

現用液晶モニタは「I/O DATA EX-LDQ321」です。

現用液晶モニタは「I/O DATA EX-LDQ321」です。 I/Oデータのホームページを見ていると、UpDateが有りました モニタの現在のバージョンはどこに表示されるの? 見つからないよ? モニタ購入後アップデートしていないので、アップデートを実施しました。 普段はモニターの輝度を落として使用していました。 アップデート後 輝度が初期値になりました。 おやおや?「現在の設定」という項目が有るではありませんか! 輝度を落として使用していたので見えなかったんだ~~~~ なぜ 灰色の文字 なんでしょう。 |

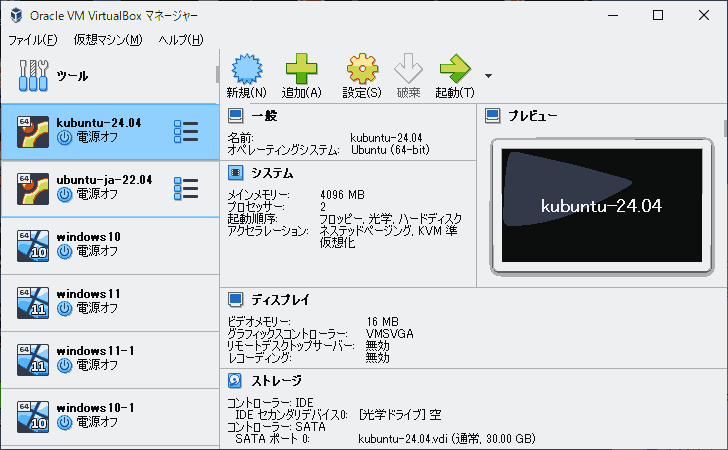

仮想マシンで遊んでいるとホストのSSDの空きが無くなってくる。

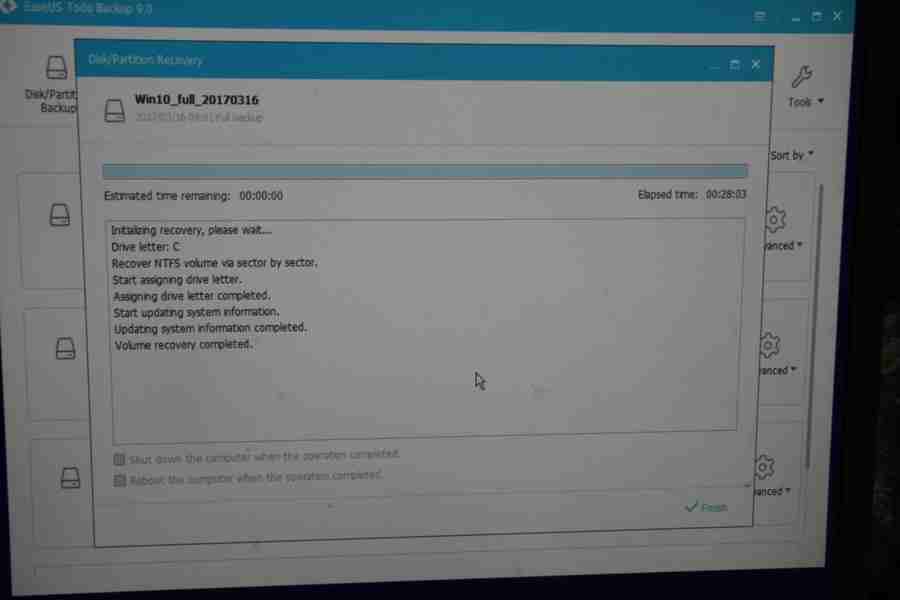

仮想マシンで遊んでいるとホストのSSDの空きが無くなってくる。 1TBを探してみると、え?値上がりしてる ショックです M2.でなくA-DATA SU-650 1TB としました EaseUS Todo Backup Free 11.5 動作中のwindows10上で、TodoBackupでクローンコピーしたんですが 何故かWindowsのスタートメニューが表示されず 回復しないので失敗。 次に、USBメモリからTodoBackupを起動しクローンコピーで動作OK EaseUS Partition Master 13.0で回復パーテーションの残骸とかを整理 msinfo32で確認 OSパーテーション開始オフセット が1kBズレている パーテーション移動でズレたのかクローン実施でズレたのか ssdに最適化の項目は4KBを観てくれてないようです で、Partition Masterで4Kアライメント実施して一段落です。 パーテーションツールは新しいバージョン使ったほうが良さそうです 仮想WindowsではDISKクローンやパーテーション操作が気軽に試せていいです。 |

Ubuntu/KubuntuにMplabX-IDEv6.20をインストールして、動作OKのようです

Ubuntu/KubuntuにMplabX-IDEv6.20をインストールして、動作OKのようです 初めてMCCをクリックすると「MCCレガシー/MCCメロディー」の選択ができます 常用はMCCクラシックです。試しにMCCメロディーを選択して使ってみると 「PIC16F1709のオペアンプのピン割り当て」に不具合があります オペアンプの設定:(UGC)はー入力と出力を接続し増幅度=1のバッファアンプとなり ー入力(OPA1IN-)はPORTB4端子と切り離して他の入出力として使用できます …が 出来ません… その他は不明ですが MCCメロディーは使えん! 仮想windous上でも同じです クラシックに変更できるか…良く判らないので放置 kubuntuにおいてはMCC画面内の数字文字が表示されていない 日本語環境設定の問題でしょうか? フォントかな? |

・Ubuntu22/kubuntu24、OSインストールは問題なしですが

・Ubuntu22/kubuntu24、OSインストールは問題なしですが 日本語入力関連が、よく判らない プリンタ(canon MG6230)のドライバがインストールできない 古い機種はLinuxドライバも旧Linuxバージョン用しかありません NET調べてコマンド打ってもあれが無いこれが無いと言われます ubuntuサーバならいけるの? 後日試そう ・Windows11はローカルアカウントにすればインストール進みます 各種制約はVertualBoxが対応しているみたいです ・Windows10は問題なし ・ゲストOSのDISK容量が少なかったので増やします VertualBoxでゲストのDiskサイズを拡大、 Ubuntuでパーテーションを操作のCommand打つがエラー。サーバならOK? Windowsは AOMEI/EaseUS Partitionツールで簡単です。 |

「AD9833プログラマブル波形発生器モジュール」をポチって動作試験を試します。

「AD9833プログラマブル波形発生器モジュール」をポチって動作試験を試します。 Arduinoのプログラムは多数です、PICも少々あります。制御はそんなに難しくありません。 PIC16F1509にLCD(I2C)とロータリーエンコーダ等を繋いで動かしてみます。 PICのオペアンプが使えるかなと思ったのですがPICの動作ノイズが目立っていました。 ・0~12.5MHzの出力周波数レンジ サンプリングが25MHzなので半分の12.5MHzでしょう。 が1MHz以上の波形はうねうねです。 オシロのFFTを見ると12.5MHz以上はカットオフ必要です ・正弦波、三角波は0.6Vp-p,500kHz付近から出力が落ち始めます。方形波は4~5Vです。 ・1~1MHzが安定範囲でしょうかね、 |

2.5MHz出力の波形とFFTです。 サンプリング25MHzの両サイドに+-2.5MHzのサイドバンド?の山があります。 出力周波数を高くしていくと山も大きくなりながら12.5MHzに寄ってきます。 唸りも大きく観られます で、12.5MHzの出力と、同じ電圧の12.5MHzの山がぶつかりうねうねとなります。 デジタル発振器はこのようなスペクトルになるんですね。 |

|

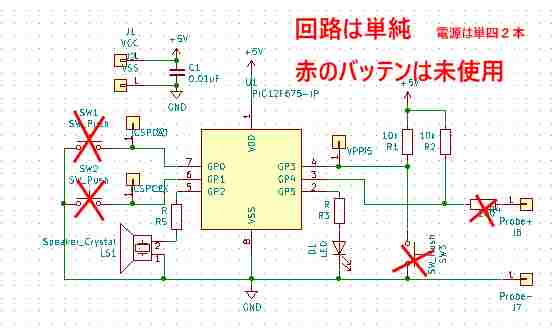

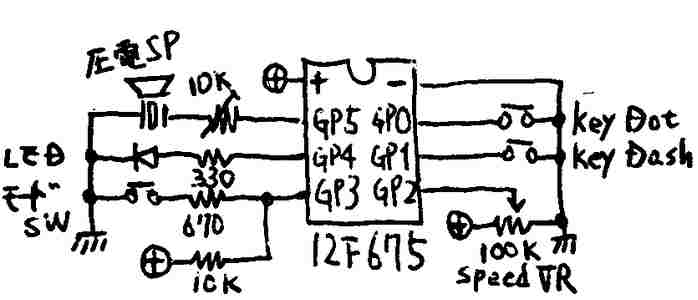

以前作成した「PIC12F675導通チェッカー」にスリープ機能を追加の覚え書きです。 (導通してたらブザーが鳴る…ブザーと電池でいいやん…は置いといて) 今回プログラムにSLEEP()を追加してチョットハマってしまいました 導通測定端子はGPIO4 AD入力とし10kオームでプルアップしている 動作概要 測定端子が導通(0V)なら連続音ピー、オープン(電源電圧)で時々プッ 途中電圧に応じて断続音ピッピッ間隔が長くなる オープンのまま放置するとビッ音でSLEEPする 測定端子をショート(IOポートのLOWレベル)すると復帰する // GPIOの回路構成図を見ると、IOCEを有効にする前にGPIOの空読みが必要です // // 新しい16F1xxx等は回路構成が違うので当てはまりません // ANSELbits.ANS3 = 0; //GPIO4のAnselを解除したら cnt=GPIO; //GPIO4を空読みしてRD4とIOC用レジスタを更新する IOCbits.IOC4 = 1; //そしてIOC4を有効にする INTCON = 0b00001000; //IOCEのみ有効。IOCF他クリア SLEEP(); //SLEEPしてGPIO4変化待ち NOP(); IOCbits.IOC4 = 0; ANSELbits.ANS3 = 1; INTCON = 0b10100000; //GIE,TMR0IEを有効 |

何度も床に落としたマウス、ポインタが動かなくなり、諦めかけていました…

何度も床に落としたマウス、ポインタが動かなくなり、諦めかけていました… ネジは3本、ネジの頭は+でなくY字型の溝なので小さめの-で回します。 分解すると、光センサー部とレンズが離れています。糊の跡があるので付け直しますが反応なし。 受光部はICチップになっています。ICチップとレンズを指で挟んで密着すると反応しました。 このマウスは、進む/戻るボタンが付いていて便利なので、治って良かったです。 |

…暑さも収まり… いままで捨てていないPC関連品を処分しました。

…暑さも収まり… いままで捨てていないPC関連品を処分しました。 パソコン,ディスプレーはゴミ収集できず、市推薦のリサイクル「リネットジャパン」に送ります。 重いノートPC2,液晶ディスプレー3,ケース1,マザーボード3,電源3,HDD10,内蔵カード類,線類… PCとディスプレーが重いです。1箱20kgまで、4箱になってしまいました。 PCの入った1箱は無料ですが後の3箱は有料で\5kでした。一箱づつ送れば節約できるかな? これで7~8割は処分できたかな? |

…寝床で使っているタブレットARROWS Tab F-03G、気づくと膨らんでいる。

…寝床で使っているタブレットARROWS Tab F-03G、気づくと膨らんでいる。 これはリチウム電池ですね! 互換電池Amazonで\4.5k~7k。 安いの買っても大丈夫かな…悩み中… |

…暑くて熱くて気力が出ませんねぇ…

…暑くて熱くて気力が出ませんねぇ… 年賀状作成ソフト「筆王ZERO」を起動すると 「FLC インストール情報に異常があります」となり起動しない。 ソースネクストのサイトを探すと 再インストールせよ のようです。 暑いのに邪魔くさいな~ アンインストールとインストールにて回復しました。 |

メーカーは「IKococater」30V 10A です、他メーカーで見た目同じの物もあります。

メーカーは「IKococater」30V 10A です、他メーカーで見た目同じの物もあります。電圧電流設定はロータリーエンコーダです。 電源SW ON時の初期操作桁は右端の最小桁です。電圧は出力していません ・ツマミを回して値を増減、その桁が3秒間点滅 繰り上がり下がりします ・ツマミを押すと操作桁が3秒間点滅 ・点滅中にツマミを押すと操作する桁が左へ移動、その桁が3秒間点滅 最上桁の次は「値変更不可」状態となり、次に最小桁に移動します 「OutPutボタン緑」を押すと電圧を出力し、表示は電圧電流の現在値になります ・出力中にツマミを操作すると、設定値表示になり操作桁が点滅、3秒で戻ります 点滅中は設定操作ができます |

中華製品の中を見るとひどいよ…の記事が多いです。 で、ケースを開けてみると、きれいでした。 昔は怪しかったのでしょうね |

さて、スイッチングのノイズを見ると 電球負荷、6V で 1.5A ほど流れています。 パルス状のノイズが 14uS 周期で 0.3V ほどあります。 拡大してみると4.6MHzぐらいで減衰振動しています。 出力電圧を変えても余り変わらないようです。 無負荷の時は数ボルトのノイズが見えます。 |

|

|

2022/10/10 マイクロソフト Edge が重い 最近の「Edge」アップデート後、なんだか重たい。ネットで下記をOFFにするとあります。 Edge設定⇒システムとパフォーマンス⇒システム⇒ ・スタートアップブースト をOFF ・Edgeが終了してもバックグラウンドの~ をOFF 時によって動作が不安定なブラウザの「更新(Ctrl+R)」 「plalaホームページのWebサーバーhtml文を更新」して、PCでブラウザの「更新(Ctrl+R)」してもキャッシュを表示し続ける 同様に「忍者ホームページ」を更新後、ブラウザの「更新(Ctrl+R)」を押すと反映されていたりして… EdgeとChromeでは反応が違ったり…「更新(Ctrl+R)」が突然期待道理に反映されたり…わかりません… |

|

|

2022/09/27 続・「2022/07/01 mplab x IDE v6.00 にて MCC起動に長時間必要」 デスクトップPCで、6月末から MCC Core v5.4.4 の起動に30分もかかっていました。 MCCを再インストールしても状況は変わりませんでした。 (ノートPCではv5.4.4の起動時間は通常で問題無いのでv5.4.4の問題でないのか?) 9/27 MCCを起動すると v5.4.4 が短時間で起動して MCCv5.1.9 配下に Core v5.4.11 が湧いていました。 …一件落着のようです… 湧いた Core v5.4.11 ですが先頭に駐禁のような印があり起動はできません。なんやこれ?です。 |

|

|

2022/09/24 赤外線リモコンの信号 …ポチってしまったデジタルオシロ…スローな信号もワンショットも苦労せず見えます… 昔買った「赤外リモコン受信モジュール」が出てきたのでリモコン信号を見てみます 電源をつないで、リモコンを向けて、電源ボタンを押すと、写真のような波形が出ます 赤外線は38kHzで点滅していますが、モジュールが処理しているのでこのようになります 信号形式は何種類かあるようです ・NEC方式………日立・東芝・三洋・NECなど ・家電製品協会…パナソニック・シャープ・ヤマハなど ・SONY・JVCなどは独自方式 NEC方式の「地デジ初期の東芝レグザTVリモコン」を試します パット見、短いのが"0" 長いのが"1"です 32ビットのデータで左端から下位ビットです 最初の16bitがカスタマコードでBF40hで東芝 次の8bitがデータで12hで電源ボタン 残りの8bitがデータの反転したもの 00000010 11111101 01001000 10110111 40h bfh 12h edh CustomerCode:BF40h Data:12h 数年前のレグザHDDレコーダーのカスタマコードはBC45hでした |

|

|

2022/08/30 ふわっとしたLEDの点滅 LEDに流すPWMの電流比と、明るさ(見た目の判断です)は直線比例しません。 なので、デューティ値を 0,1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1023 と変化させます これで ふわっとする感じです 多数のLEDをバラバラにふわっとするには……????…です 黄色の線は1kHzのPWM波形、 水色は5bitDA(32段階)にデューティを出力してみただけ |

| MPASMからpic-asへ移行 | MPASM | pic-as |

| リストファイル.lst を出力 |

デフォルトで出力 | 8bitCPUではデフォルト出力 32MX250F128Bではプロジェクトプロパティのpic-as GlobalOptionsの Additionaloptionsに「-Wa,-a=lst」を記入する |

| CONFIG設定はXC形式 | LIST P=12F675 INCLUDE P12F675.INC __CONFIG _WDT_OFF & _PWRTE_ON ~& _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_OFF __IDLOCS H'0100' ERRORLEVEL -302 |

PROCESSOR 12F675 ; Assembly source line config statements ; CONFIG CONFIG FOSC = INTRCIO CONFIG WDTE = OFF ONFIG PWRTE = ON CONFIG MCLRE = OFF CONFIG BOREN = ON CONFIG CP = OFF CONFIG CPD = OFF #include <xc.inc> |

| ラベルの後に":"を付ける | Label | Label: |

| END プログラムを「label:」と 「END label」で囲む |

~プログラム~ END |

program: ~プログラム~ END program |

| ORG は PSECT を使う | ORG 0 ORG 4 ORG 300h |

PSECT ResetVect,class=CODE,delta=2 「pic-as LinkerのCustomlinker optionに"-pResetVect=0h"を追加」 PSECT IsrVect,class=CODE,delta=2 「pic-as LinkerのCustomlinker optionに"-pIsrVectVect=4h"を追加」 PSECT TableVect,class=CODE,delta=2 「pic-as LinkerのCustomlinker optionに"-pTableVect=300h"を追加」 |

| 数値表記 | H'00' D'128' | 0x00 or 00h 128 など |

| CBLOCKは使えない | CBLOCK 20h WORK00 TIM1H_S TIM1L_S CEND |

WORK00 equ 20h TIM1H_S equ 21h TIM1L_S equ 22h |

| bit指定の命令 | 「命令 (FSR),bit機能名」 BTFSC STATUS,Z BTFSC STATUS,C BTFSS PIR1,TMR1IF など |

「命令 bit機能名」 or「命令 (FSR),bit数値」or or「命令 BANKMASK(FSR),bit数値」 BTFSC ZERO or BTFSC STATUS,2 or BTFSS BANKMASK(STATUS),2 BTFSC CARRY or BTFSC STATUS,0 BTFSS TMR1IF |

| "DT"は使えない IRP、IRPCマクロで対応 | DT 050H,005H,"A" | ¥は次行を一行として扱う ¥の後にコメントなど書けない IRP dat,050H,005H,"A" \ 01h.02h.03h retlw dat ENDM |

| AT_TBL0; ADDWF PCL,F AT_TBL1; DT "ABCDEF 12345" |

AT_TBL0: ADDWF PCL,F AT_TBL1: IRPC dat,ABCDEF 12345 retlw 'dat' ENDM |

| 「IRPC dat,[string]」のstringの(半角SP)について | |

| 文字列の行頭行末のスペースが省略される。 文字列中の連続スペースは単独スペースに丸められる。 …HTMLでも同じようです… |

IRPC dat,「 ABC DEF 」⇒「ABC DEF」 |

| 通常の"string"とすると"""も、 連続スペースもそのまま出力されます。 |

IRPC dat,「 " ABC DEF " 」⇒「" ABC DEF "」 |

| よく使う このパターンは DT " ABC DE ",00h |

IRPC dat," ABC DE " retlw 'dat' ENDM retlw 00h として["]はプログラム側で読み飛ばすなどして対応する… …しか思い浮かびません IRP dat," "," ","A","B",~,00h とするか…です |

|

|

2022/07/13 トグルスイッチ 動作不良 自作電源のトグルスイッチが動かなくなりました。 本来スイッチレバーの感触は「ぱちん」ですが、最近は「ぐにゅっ」とした感触でした。 分解してみるとシーソー接点板が曲がっていました。 伸ばして組付け、「パチン」となって動作OKです。 |

|

|

2022/07/01 mplab x IDE v6.00 にて MCC起動に長時間必要 MCCの設定をプログラムに反映する「Gnerate」押すと動作不良となった ですが夜中で居眠り操作だったのでので詳細不明です MCC起動ボタンを押すと操作画面に変わらず 「Loading応答なし」とポップアップされる フリーズしたのかと、タスクマネージャーでMPLABXをKillしたり… 繰返し試していると 「Loading応答なし」が出なくなり「ContenManager」画面が表示されるが操作不能 良~く見ると処理中の輪が回っているので放置…MCC画面が開いていた! ※症状は新規プロジェクトはMCC起動に20~30分かかるようになった MCC起動ボタン押す 09:20:28.643 INFO: Fetching list of available libraries. 09:20:28.928 INFO: Download Complete: C:\Users\KORO\.mcc\mcc_libraries.xml 09:20:35.006 INFO: Start MCC 09:20:35.009 INFO: Core v5.4.4 loaded. Content Managerが開くが操作不明 09:45:08.458 INFO: Loaded configuration from file C:\PIC\20220701_test_16f1709.X\20220701_test_16f1709.mc3 やっとMCC画面出た 6/17以前のプロジェクトではMCC起動は通常です 違いは何だ MCCのLOGを見ると最新版の「Core v5.4.4 loaded」の時に起動が遅い 過去プロジェクトでは「Core v5.4.1 loaded」で通常起動 Coreの変更方法は MCCが起動中に、左下の窓の「CoreVersionTAB」の 「MPLAB Code Configurator(Plugin)v5.1.9 」を展開 「Core v5.4.1」を右クリック「SwitchCoreVersion」をクリックするとv5.4.1に切替わる 数日かかり対策が見つかりました 「Core v5.4.4」の不具合ならアップデート待ちですね 「MPLABX起動時に自動でアップデート検索しインストール」としているので 突然問題発生してしまうようです |

|

|

2022/6/17 続…SGもどきテスト NCOが使えるか? PICのNCO(数値制御オシレータ―)を使ってみる(今迄興味がなかっただけです) 手持ち①16F18857のNCOパルス出力を、②16F1709のCPUクロック入力としてDACからSIN波を出す。 NCO概要(数値制御オシレータ―) 24bitカウンタに、20bitらしい増分レジスタ値を加算して24bitカウンタがオーバフローすれば1パルス出力する 加算周期は内部OSCの32MHzを使えるので実験します 32MHz / (24bit-20bit=4bit=16) = 2MHz …加算値520000が限度、実測3.5MHz最大周期 32MHz / (2の22乗=4194304) = 7.63Hz …加算値1で、実測7.6Hzが最小周期 広域なパルス発振器となります が カウンタオーバフローでリセットしない作り 増分レジスタ1の分解能がある 24bitカウンタが0から始まらない分、周期がブレる 1周期毎にブレる不安定な数値可変発振器です…発振器と言えるんか? ①PIC16F18857 ロータリーエンコーダで増分値を増減します。増減の桁位置も指定できるようにします。 波形テーブル番号を5bitのパラレルで①へ伝え①のリセットピンを操作します。 各操作時に増分値を以前作った8桁LED表示器へシリアル送信します。 NCOは増分値を増分レジスタへ書き込むのみでハード動作でオーバフローパルスを出力します ②PIC16F1709 CPUクロックを外部OSC入力とし、NCOパルスを入力します。OSC停止監視をOFFにしておきます 1点出力するのに6命令長必要です、(NCOパルスが24個) リセットすると指定された波形データテーブルの256点を順次DAに出力するだけのプログラムです で…オシロの周波数計では3~4桁くらいしか安定しません…DACのギザギザ波形の影響もありますが… 1周期毎にブレる不安定な数値可変発振器です…一定期間のパルス数が安定なんでしょうね? ※NCOの出力周波数が低すぎ、DACの出力周波数も低すぎ、相乗効果でNCO増分値が大きくなりブレが大きくなる…ようだ |

|

|

2022/5/27 「2021/3/17のAruduinoオシロスコープ」を「100均はし箱」に詰めた 100均の箸箱(スプーンフォーク入れ)に詰め込めそう…やってみよう… …と…思い立って悶々と…1年は経過し…やっと気力が続き、形になりました。 ・単三電池ケースは背合わせタイプでないと箸箱に収まらない。 日本橋で電池ケースはスナップ端子型しか見つからない、ラグ端子に改造できたので良かった。 ・Amazon購入の昇圧DCDCコンバータは基板周囲を削った ・スライドSW、もう少し小ぶりなものを探したが無いようです。 ・プリント基板の回路は簡単ですが、部品配置は、部品をノギスで測りながら進めます。 OLEDとタクトSWの高さを合わせるように分割して繋ぎ段差を作った。 ・ArduinoNANOは未固定ですが配線材で押さえられています。 やっと箸箱に詰め込めましたが、強度が心配です。 |

|

|

2022/3/25 続・カメラ用リモートタイマーの作成 2月から始めて、やっと形になってきました。 キャノン40Dのリモコン用コネクタは3Pinで特殊です。手持ちのリモコンSW経由で接続します。 安全の為にフォトカプラをリモコンSW内に変更しました。 「2020/11/12 PICで作る簡易カウンター」を元にします。 ケースはデジットで30円の赤外リモコンを利用、ケースの分解は爪が折れやすく何度も開閉できません。 なのでICSP端子をケースの電池蓋の窓から使えるように変更しました。 考慮不足で7segLEDの上下が逆になった、ソフトで数字は対応できますが、DOTが上になったままです。 動作概要 電源ONは緑ボタン押す、無操作20秒でSLEEPになる。 緑ボタンで各数値を設定を切り替える。長押しでCPU-RESETする 白ボタンで加減、長押しでリピートする シャッター押し(ON)時間「1~999秒」 LED左端に「u」と表示 シャッター押さない(OFF)時間「1~999秒」 LED左端に「d」と表示 シャッターON+OFFの繰り返し回数「1~999回」 LED左端に「c」と表示 橙ボタンでタイマー動作開始/中断する。 動作中、LED表示は点滅で、ゼロサプレスする。白ボタンでLEDの明るさを変更する。(電池の消耗が気になる為) 動作中、シャッター押し(ON)中はDotを表示する。 動作中、LEDは繰り返し数を表示するが、緑ボタンでONのみ表示/OFFのみ表示/ON-OFF切替ながら表示する。 これで、ほぼ完成かな。 |

|

|

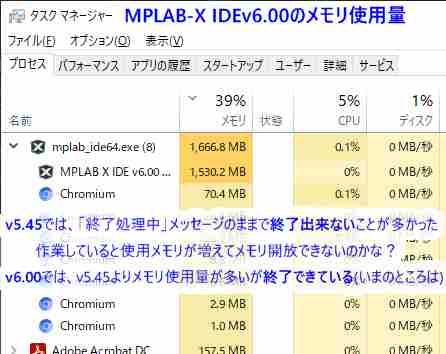

2022/3/11 MPLAB-X IDE v6.00 をインストールしてみた MPLAB-X IDE v6.00がリリースされていたのでインストールしてみました。 現行v5.35(32bitアプリ)/v5.45(64bitアプリ,mpasmが使えない)を常用です。 v5.45ですが長時間使用して、終了すると「終了処理中」のメッセージのまま固まってしまいます。 しかたがないのでタスクマネージャーでプロセスを切ります。使用メモリは800MBくらいでした。 v6.00ですが、使用していると1.6GB越えます。終了は、今のところフリーズしません。 終了出来るように改善されたようです。 |

|

|

2022/3/11 基板から取り外したスイッチが壊れた 2回路トグルスイッチを古い基板から取り外し、チョチョット再利用はんだ付け… あれ? うまく動作しない… ?スイッチが原因? だった。 導通してはならないオンピン間が導通、共通ピンは開放。 分解すると、シーソーの支点である共通ピンが凹みシーソー板がオンピン間を接触していた。 ピンに力が掛かると、このように壊れるんですね。3点短絡もありえますね。 …基板から強引に外した覚えがないんですが…初めてでした…気を付けましょう… |

|

|

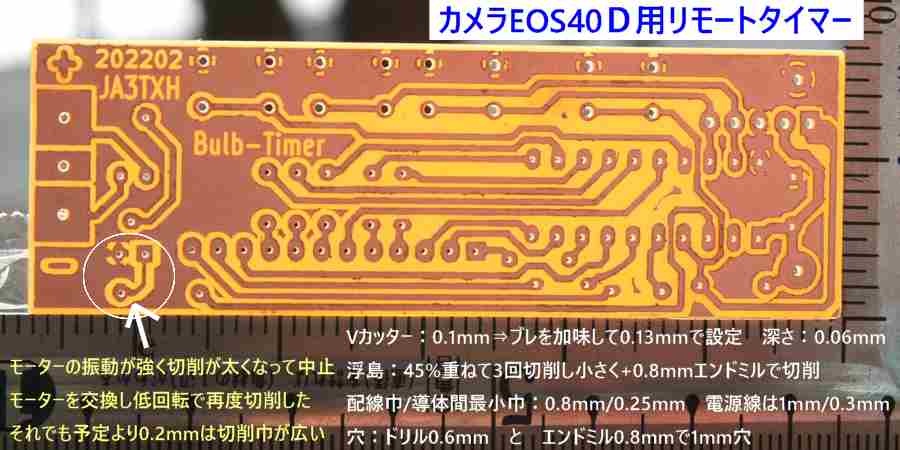

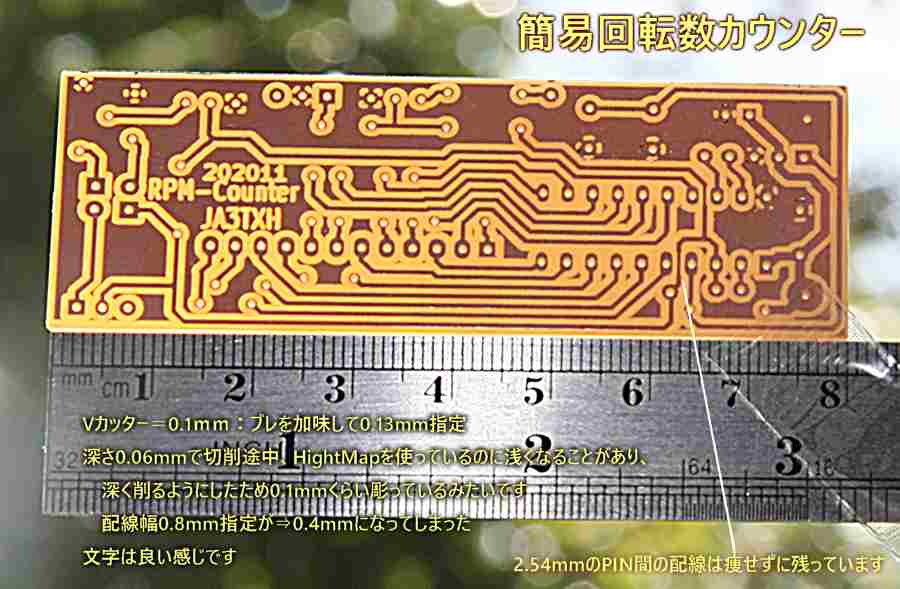

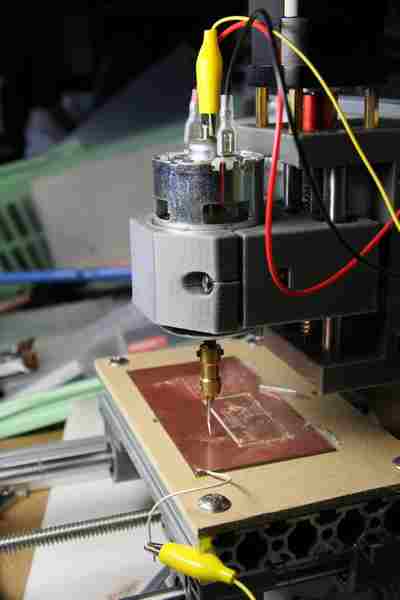

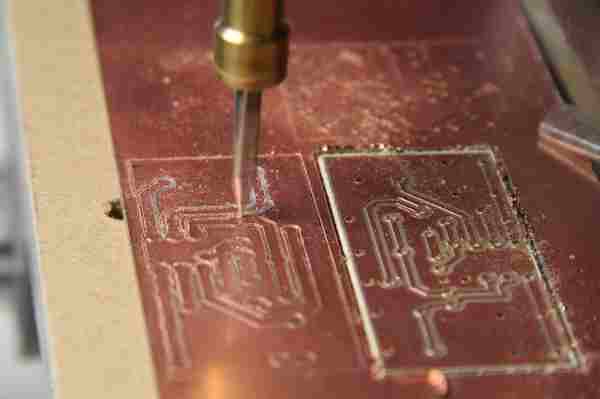

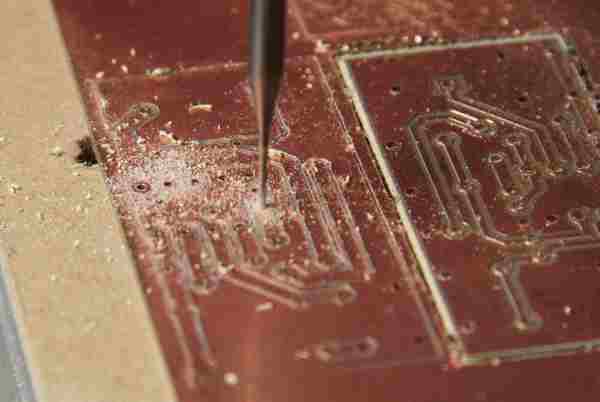

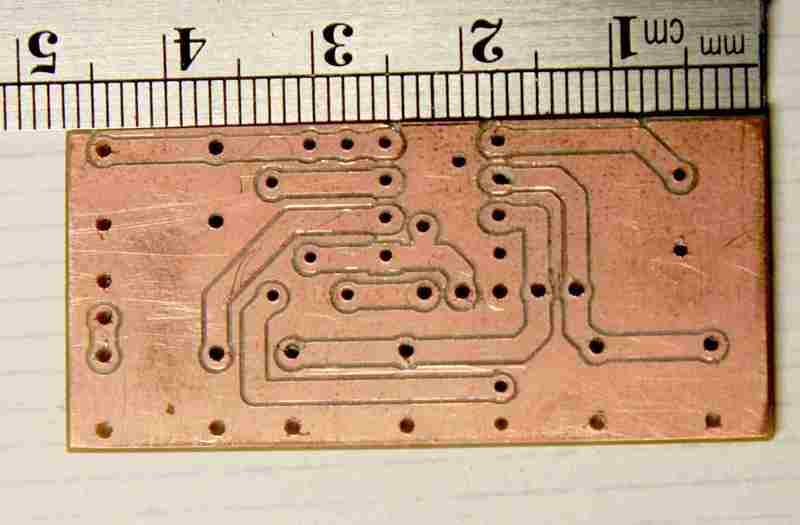

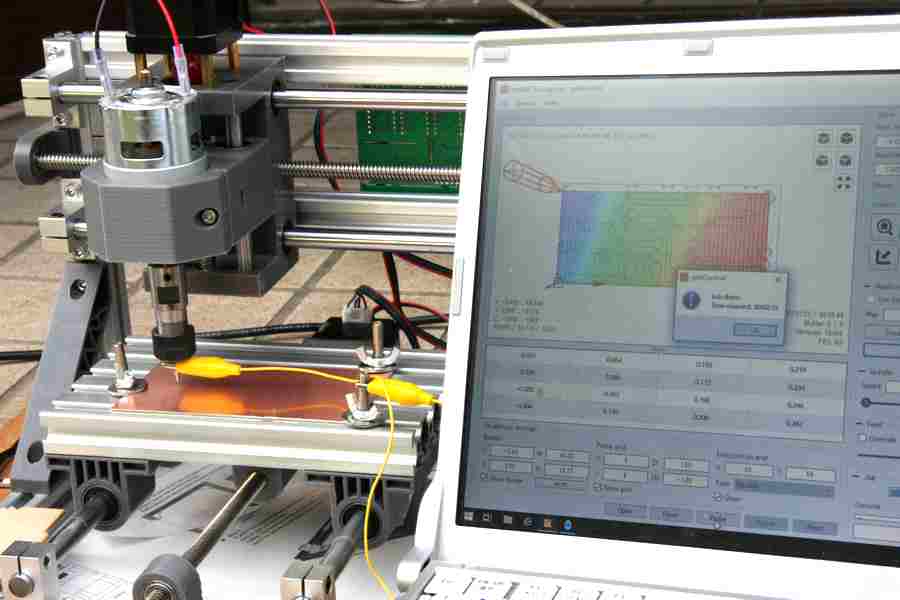

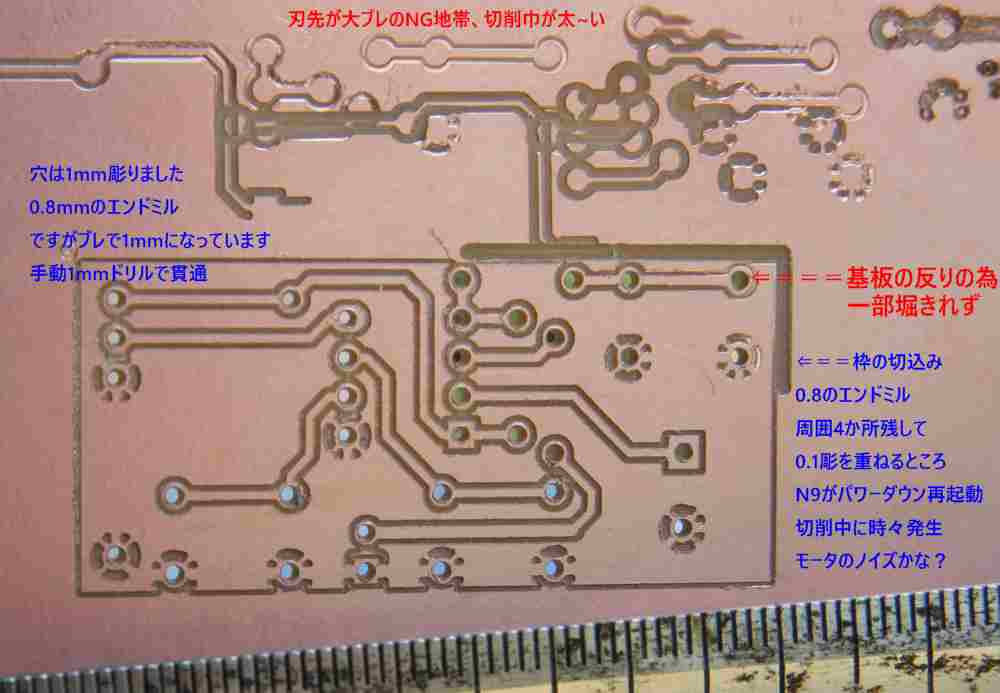

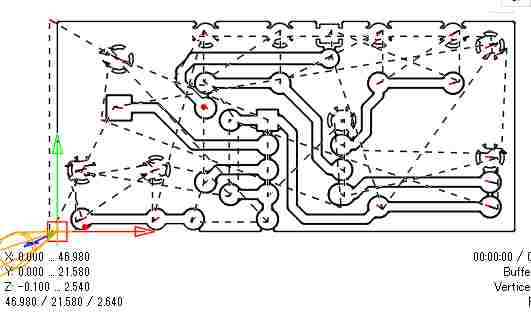

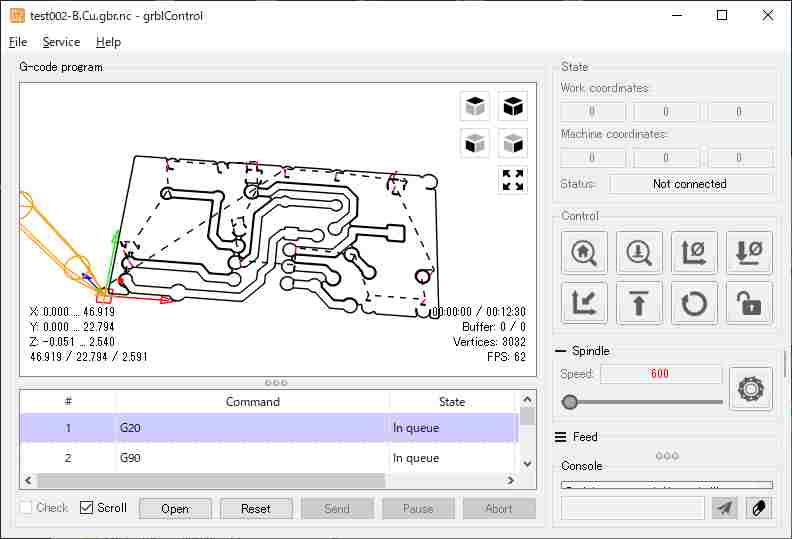

2022/3/3 カメラ用リモートタイマーの基板作成 一眼レフEOS40Dに繋ぐリモートタイマー基板を作成しました。 「リモートスイッチ:RS-80N3」のスイッチ接点へ繋ぎこむ予定です。 久しぶりの中華CNCです。「2020/10/9 PICで作る簡易カウンター」を修正して使います。 1枚目.Vカッター0.2mmで作成 ブレを加味して0.23mmと設定、切削するとモータの振動が大きい、が続行します。 仕上がりは彫が浅かったり不安定、一部配線ミスもあり、やり直します。 この775モーターは高回転仕様です、切削中に回転を落とせませんでした。 2枚目.Vカッター0.1mmでやり直し ブレを加味して0.13mmと設定、切削するとモータの振動が大きい、大丈夫か? ありゃ~切削巾が太~い。途中で停止、初期のモーターに交換してみる。再度開始。 このモーターはCNC付属で、ER-11を打ち込んだ為ブレがあったはずだが、どうかな~ 元々回転数は低い、振動しない回転で再切削開始、削り始めると振動しますが音は小さいです 仕上がりは1枚目よりきれいです。でも0.1mm以上太いように見えます 2枚とも文字はクッキリ、2.54mmピン間配線も今迄より良いです。 …はんだ付けとプログラムはこれからです… |

|

|

2022/2/25 続・WiFiルータ買替、光電話へ切替 「WSR3200をAPモード(HUB状態)にするとWiFi2.4GHz接続が切れまくって使い物になりません」 Buffaloサポートに問い合わせ中でしたが、今日Buffaloホームページを見ていると新ファームウェアがありました。 「WSR-3200AX4S ファームウェア (Windows) Ver.1.22 Ver.1.22[2022/02/16] 【不具合修正】 ・本商品のROUTER/AP/WBスイッチを「AP」にして、2.4GHzの周波数で端末とWi-Fi接続していた場合、 インターネットのページによっては、読み込みが遅い、または読み込みが停止することがある問題を修正しました。」 で、WSR3200にログインすると「ver1.22に更新できます」とのメッセージがありました。 これで一段落かな「発売時期:2020年11月」一年以上たってやっとやっとですねぇ |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2022/2/8 WiFiルータ買替、光電話へ切替 昨年末、家のwifiがよく途切れると苦情がありルータを買い換えてみました。 旧品は buffalo WZR-HP-G302H で10年ほど前のルータです。 新品は WSR-3200AX4S(IPv6,WiFi6…など)を購入。 ・1月中はIPv4-PPPoEと、WiFi 2.4GHzで様子見です 家族のスマホ接続は途切れなくなったようです。まだ5GHzを使ってません。 BL-C31カメラのWiFiは2.4GのWEPのみ、 カメラ再起動で再接続しなくなり、WSR-3200の再設定ボタン押すなどが必要です。 何なのか判りません。旧ルータは問題なかったので新ルータの問題でしょうか その後、設定変更中にwifi接続不可となり有線LANに変更しました。そろそろ限界でしょうか。 速度測定結果 サイトは「みんそく」です

・IPv6接続を有効にしてみました、 IPoEはセキュリティが心配なんでしょうか…ようわからん… IPoE+IPv4overIPv6で下り速度早くなっています、上りは変わらないようです。

・光電話を申し込むと、光電話ルータRT-500miが届きました。WiFiは買ったばかりのWSR-3200を使おう。 ONUと接続し電源オン、UNIランプ点灯せず初期化ランプ消えず…WANポートがグラグラなんです サポートへ電話すると「派遣します」って派遣費用ぼったくる気か! 後日交換品送付連絡があり納得。 代替え光電話ルータが届きました。 PPPoEの設定項目しかない、v6設定は自動?「IPoE+IPv4overIPv6」設定が判らない?

・WSR-3200をAPモードに変更…ですが… WSR3200をAPモード(HUB状態)にするとWiFi2.4GHz接続が切れまくって使い物になりません 5GHz接続はOKですが通達距離が短く2.4GHzメインにしたいです Buffaloのサイトに「APモードで2.4GHzが繋がりにくい場合は5GHzを使ってね」とありました、残念!! ファームウェアのアップデートが有るのか期待して待ちましょう

・Rt500には電話機だけ、WSR3200でインターネット接続します。この構成が良さそうです 二重ルーターの為かv6接続が遅いです。 outlook2010でPlalaメールサーバへ接続不可がとる。触っているうちに回復、2台のPCでアカウント設定が同じなのに状態が違ったり… PCかNWかサーバーか?判らないよ~。その他、今のところ問題はないようです。様子見です

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

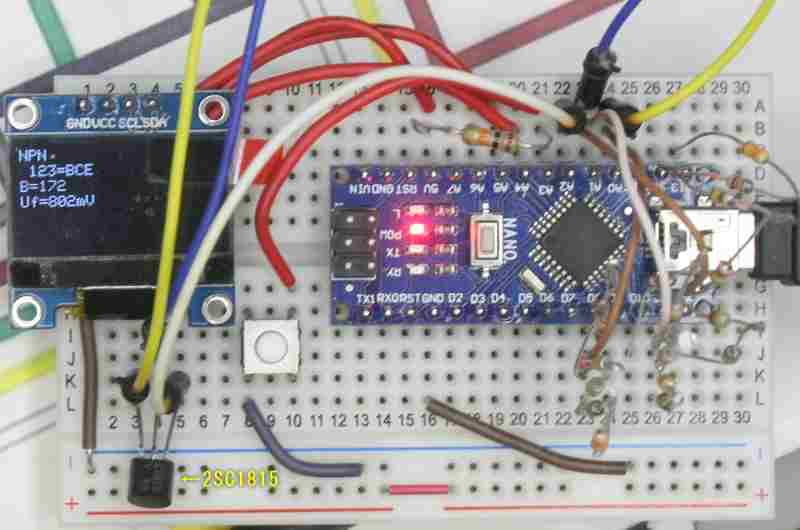

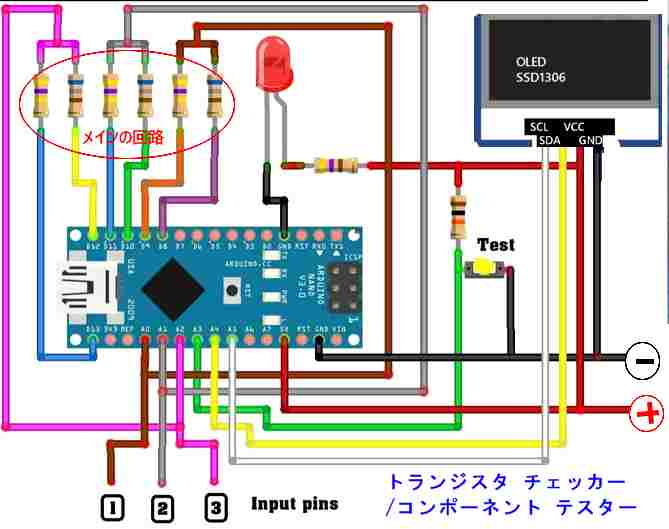

2022/1/10 「トランジスタチェッカー」を買ってしまった 以前は700円くらいからあったようですが今は1200円越えます、なのでケース付きで1600円に決定。 液晶画面が大きくて見栄えがします、大きな満足感ですねぇ、遊べそうです。 測定値はArduinoでのお試し版より安定します。テスターより数%値が大きい。絶対値は知りません。 前回のArduinoチェッカーの問題点ですが、 ・測定端子1-2,2-3,3-1の3種類で測定するとバラつく メイン6本の抵抗を精度1%に交換したのですが気に入りません、CPUのI/Oポートのバラツキかなぁ? ・コンデンサなどは、かけ離れた値を示すミスが多い ・LCRのグラフィック表示が出来ない プログラムを眺めて…こう書いてあるから出来る?…コンパイラの環境の差?…私には?です 年明けはAmazonのボタンに負けてしまいました。 抵抗の為に日本橋へでかけました。共立電子ビルにデジットとテクノが同居となっていました。 |

|

|

2021/12/28 「トランジスタチェッカー」ネット記事そのまま Amazonで、L,C,R,Tr/FET、Diなどをチェックする物を売っています。今は\1kくらいからですが、以前は\700とか Arduinoに原点があるらしいです。CPUはAtmega328ならOK 測定に必要な回路は、"Arduinoと抵抗6本だけで簡単です。ネット記事そのままでOK。 製品は、動作用電池の電圧を測る回路、電源自動OFF用の電池切り離し回路、が載っていて部品点数が多いです。 抵抗は470k,680オーム各3本、手持ちになくて…しばらく放置していました… やっと手持ちの抵抗18本を組み合わせてOLED-SSD1306を配線し、ネットのプログラムを書き込めば即動作OKです。 ・製品はLCD画面が大きくグラフィカルです。 今回もOLEDは0.9インチで見づらくキャラクタベースです。少々テンションが下がります… |

|

|

2021/12/20 Amazonで 昇降圧DC-DCコンバータを買ってみたら 「waves DC コンバータ 自動 昇降圧 ステップ アップ/ダウン 出力電圧 1.25-30V 入力電圧 5-30V 8A」をポチってしまった。 使い道は「ATX電源の12Vに組み込む」です。 テストするとですね ・出力電圧が「テスター」と「Amazon 330円の電圧電流計」で表示がずれる。 オシロで見ると、 出力電圧1.25~30V全般に"0.6Vものリップル"が有ります …一桁は小さくないとねぁ… 時間軸を拡大すると160kHzくらいのPWM波が見えますが 電圧制御周期が1~5mSのようです …一桁違うと思うんですが… テスターは 平均値を、330円の電圧電流計は ピーク値を表示しているようです ・う~ん このまま作らなしゃあないなぁ… |

|

|

2021/12/17 XC8覚え書き PICのコンパイラXC8で割込み記述エラーとなる時 XC8のoputionsがC90とC99で文法が異なる。 しばらく使っていないので忘れていますねぇ XC8オプションC99の書き方 void __interrupt() myIsr(void){…} XC8オプションC90の書き方 void interrupt myIsr(void){…} |

|

|

2021/11/14 門扉ハンドルの小修理 過去の台風で補修しきれずになっていた門扉のハンドル。 木でスペーサを作り、ハンドルレバー受け側の位置調整します。 最初、手で作ろうと思いましたが、15mm丸穴と、それにハマる円柱が欲しかったのでCNCで作ってみました。 ・大きさ55mmX20mmX9.5mmに、穴5mmと15mm、別途15mm円柱、樹脂コーティングの棚板の端材を使いました。 CNCで削った結果、15mm穴と円柱はピタッとはまって感動です。 厚み不足で3mm木板も削って追加、計12.5mmこれで良さそうです。ただ木なので耐候性が心配です。 アクリルも削ってみましたが溶けまくって失敗でした。 今回3mmエンドミル、前回のアクションカメラでは2mmエンドミルで同じ速度のSpeed150です。 径が大きい分、速度も落とせば良かったかもしれません。 ・当初ノートPCとCNCで発生していた接続エラーですが PicKit3付属USBケーブルだとエラーなしです。CNC付属ケーブルも、手持ちの他のケーブルもエラー発生します。 |

|

|

2021/10/30 続・アクションカメラ 防水ケースのレンズ窓修理 「アクリサンデーEX」で凸状に削りだした窓板ですが、お風呂で浸水しました。 そして原本の窓板に戻しても浸水しました。窓枠が歪んだか?傷ついたか? 仕方がないので「シリコングリス」を塗ることにしました。 オーリングにも塗って、とりあえず防水OKとなりました。 窓板の外形ですがFreeCADで色々試すと、2種類の円弧で出来ている見たいです。 四角丸っぽい形の横巾30.5mmと対角線幅36.0mmを指定すると 2種類の円弧長、半径共にほぼほぼ決まってしまい微妙な変形しかできません。 ベジェ曲線を線分でなぞった線と、誤差範囲しかずれがありませんでした。 |

|

|

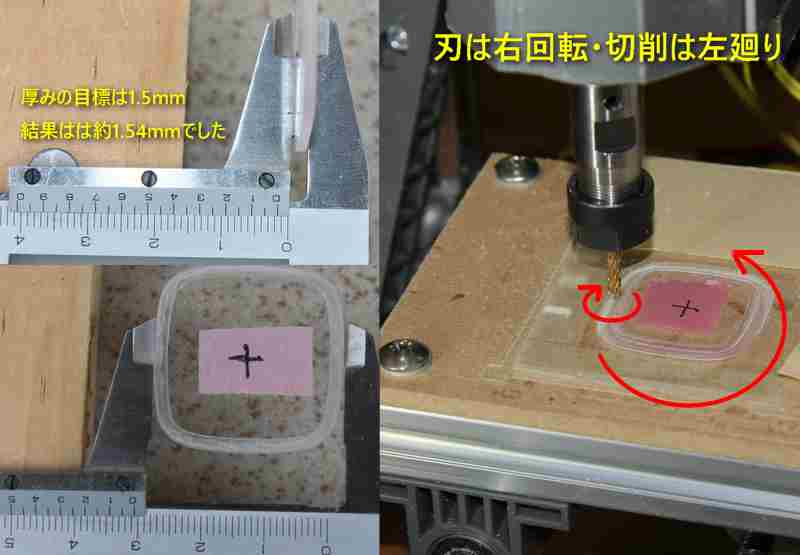

2021/10/14 アクションカメラ 防水ケースのレンズ窓修理 昨年、海で使ったきりのアクションカメラ(MusonPro3中華製)ですが… その日は防水ケースのレンズ窓に、自動車の撥水剤ガラコを、タ~ップリ塗布しておきました。 するとアクリル製レンズ窓が曇ってしまいました。以前のカメラは、ガラスでガラコが必須でした。 曇ったのは磨けばいいのでは?…大失敗です…傷だらけになってしまった ~~~放置~~~ アクリル窓1.5mm厚を交換してみよう!!! 100均のネームプレートや、CDケースで作っても1.5mm厚でないので、結果は水漏れでした CNCで削れるか? ネットを頼りに試行錯誤です FreeCADで外形線を作成し、FlatCAMでG-code作成します 庭に放置の4mm厚のアクリルらしき板で試し切り、見た目良さそうです 柔らかいポリエチレン板「サンデーPET」1.5mm厚で外形を削りだす、結果は防水OK 硬い+透明+耐候のアクリル板「アクリサンデーEX」2mm厚、断面凸型に削りだし、 10/21現在、微調整中 |

|

|

※試行錯誤の覚え書 ・FreeCadで形状線を作成、円でも方形でもない、「ベジェ曲線」で画いてみるも出力出来ない? その曲線を、直線でなぞり多角形を作成。「①xxx.dxf」形式でエクスポートできた その多角形を縮小したものを出力できない?…不明… ・FlatCAMに「①xxx.dxf」を「DXF as GERBER Object…」でインポートして外形線「②外形.gbr」とする この「②.gbr」データは面ではなく、輪っかの線だけです ②から刃先径3mmで「③.iso」作成すると1.5mm内側の切削線と1.5mm外側の切削線ができます このままG-codeを作成すると 左廻りの外G-codeと、左廻りの内G-codeができます 編集して外側の切削線だけでG-codeを作成すると 左廻りの外G-codeができます 編集して内側の切削線だけでG-codeを作成すると 右廻りの内G-codeができます 当然の結果のようですが、左廻りの内G-codeがほしいのです ②から凸型の階段部の2.25mm幅を削る線を作りたい、これは②を縮小するのとは違う ②から、仮刃物径4.5mmで「③内線.iso」作成、不要な外側線を削除編集する 「③内線.iso」を「④内線,dxf」形式でエクスポートする 「④内線.dxf」を「DXF as GERBER Object…」でインポートして内形線「⑤内形.gbr」とする ⑤から刃物径3mmで「xxx.iso」を作成、不要な内側線を削除編集する Gcode「xxx.nc」作成すれば当然左廻りとなり完成です G-codeファイルは 0.2mmづつ掘って切り屑を掃除する為、各深さ毎に用意する ・防水ケースの窓の寸法キチキチに削り出せたが、組立時にキュッと押し込まないといけない。 厚みの目標1.5mmが、ノギスで1.54mm弱だ。「サンデーPET」1.5mm厚を台にしてやすり掛けで1.5付近になった。 手動で切削アクリル板表面を刃先に合わせZ=0にするのは難しい。 ※CNCでのアクリル加工の注意点 ・熱に弱い樹脂は溶けて刃に絡みつくので、刃の回転数と切削速度を調整する 素材=アクリサンデーEX 2mm厚(1.5mmは売っていない)これで良さそうです エンドミル径=3mm、FeedXY=40mm/min、FeedZ=40mm/min、SpindleSpeed=200(回転数ではない) 一回に掘るのは0.2mmとした、その度に刃とバリを清掃する、切削中は掃除機で切り屑を吸い取り続ける ・切り抜き外形線とテープ類が重ならないようにする アクリルをCNCテーブルに固定する接着テープと溶けたアクリルが混ざると急激に刃に絡み太くなり周りを溶かす ・切削線を左廻りに作る必要がある 右回転の刃の進行方向の、右側はバリが多く溶けやすい、左側は平面度が高い。 おそらく樹脂用のエンドミルを使えば楽になるのでしょう |

|

|

2021/9/25 プリンタ(CanonMG6230)のLAN/WiFi/USB、ドライバとポートについて 思い込み:プリンタでLAN/WiFiを切り替えても、PC側では同じプリンタだ…なんてことないよね… Windowsでプリンタが複数あり、「Canon~Printer(コピ-1)」などコピペされた?わからん。プロパティ触ってみたり プリンタがグチャグチャになってきたので削除して、プリンタ付属セットアップCDで再インストールします。 「LANで印刷」で作成されたプリンタ 「CanonMG6200SeriesPrinter」 ポートがCNBJNP_88…E0でLANのMACアドレスと結びついてます 「WiFiで印刷」で作成されたプリンタ、プロパティのポートのポート名で判断 「CanonMG6200SeriesPrinter(コピ-1)」 ポートがCNBJNP_88…E5なので「CanonMG6200SeriesPrinter(WiFi)」に修正 「CanonMG6200SeriesPrinterXPS」 ポートがCNBJNP_88…E0でLAN XPSは綺麗なグラデーション印刷が出来るそうです 「CanonMG6200SeriesPrinterXPS(コピ-1)」ポートがCNBJNP_88…E5なので「CanonMG6200SeriesPrinterXPS(WiFi)」に修正 これですっきり、かな Canonサイトのドライバのほうが新しいのかな? 結果は、Canonサイトのドライバと付属CDのドライバージョンは同じようです ドライバ確認は、「プリンタ」を右押し、「プリンタのプロパティ」の「ユーティリティ」の「バージョン情報」でした。 インストール手順によっては「CanonMG6200SeriesPrinterWS」なんてのも出現してます…WindowsがWSDポートで勝手に作るそうです ついでにプリンタのファームウェア1.040から3.020へアップデートしてみました ※USBは常時使用可、LAN/WiFiは排他、PCのプリンタの区別がつきました。USBはポート名がUSBxxxで判断できます。 |

|

|

2021/9/16 プリンタ(CanonMG6230)が、PCから印刷できなくなった 2011/10/14購入記録有り 数週間ぶりでPCから印刷しようとすると「通信できない、オフライン」となってしまう。プリンタ単体でコピー印刷は出来てます。 ノートPCから試しても同様です。コンセント抜き差し…電源ボタン押しまくり…無駄です。 PCのクローンバックアップHDDを使って少し古いWindous10からも印刷できず、です。 プリンタの接続は有線LANです。LANケーブル接続先のHUBポートLEDを確認すると消灯です。なんでや?壊れたか? WiFi機能があるので設定してみると、無線ルーターと接続OKとなったが、PCで確認できず。WiFiは、ようわからん 無線ルーターに「クライアントモニタ」という項目がありDHCPで払出された接続中のIP,MACが見えるはず…が見えないです。 USB接続で印刷できるか?…USB接続してもオフラインで印刷不可です。 いままで有線LANしか使っていないので判らない。 通信系統の故障かな…買い替えか…安いのにしよう…TS6330/TS5330付近か…近くのEdionに見に行ったり… プリンタの接続方式の切り替えって有るのかな、って初期セットアップはUSBでCDのソフトで設定したよなぁ~CDが無いなぁ~ ネットに切替方法があった!(マニュアルに載っているはずよね) プリンタ本体の液晶画面:セットアップ⇒本体設定⇒LAN設定:ここで有線無効になっているようです 「有線LANを有効にする」を選択するとHUBのLEDが点滅、PCから印刷出来るようになりました。めでたしめでたし。 結局「触っていないのにLANが無効になった。」んじゃないのかなぁ …有線/無線の有効/無効の設定を知らなく故障だと思って5日ほど悩みました… |

| ||||||||||||

|

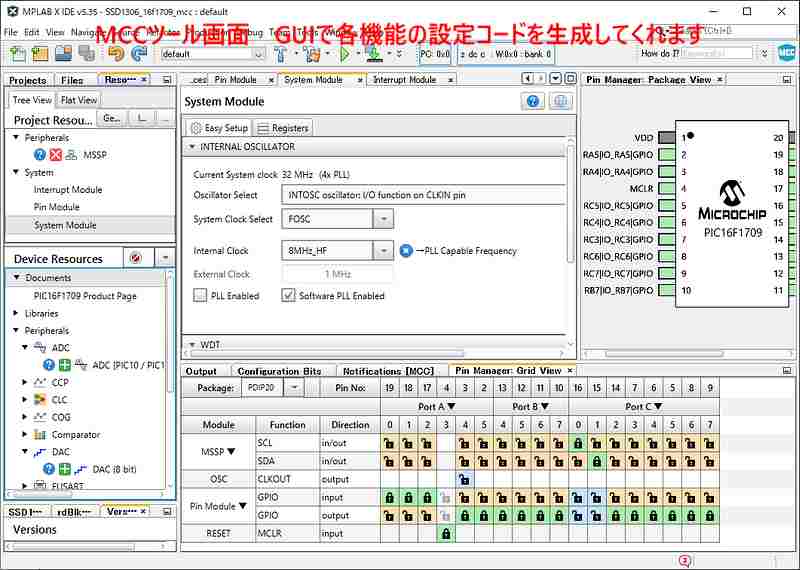

2021/7/3 MPLAB X IDE と MCC(8,16bitPIC用) PIC開発環境のMPLAB X IDE、旧のv5.35と、MPASMが使えなくなった新ver3.45を様子見で使っています プラグインツールMCC(MPLAB Code Configurator)は、OSC、PIN、Timer、ADC…(USB機能も出来るようです)… などの設定をGUIで行い、プログラムコードを生成してくれるので便利です。 「旧MPLAB X IDEv5.35」を起動すると「プラグインのアップデートがあります更新しますか」と、問われ、そのままアップデートすると IDEv5.35対応のMCCver4.02がIDEv5.45用のMCCver4.21にアップデートされてしまいます…!!なんでやねん!! 当然IDE起動後MCCを起動すると「MCCバージョンが非対応」となります。 自動アップデートには注意ですね

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

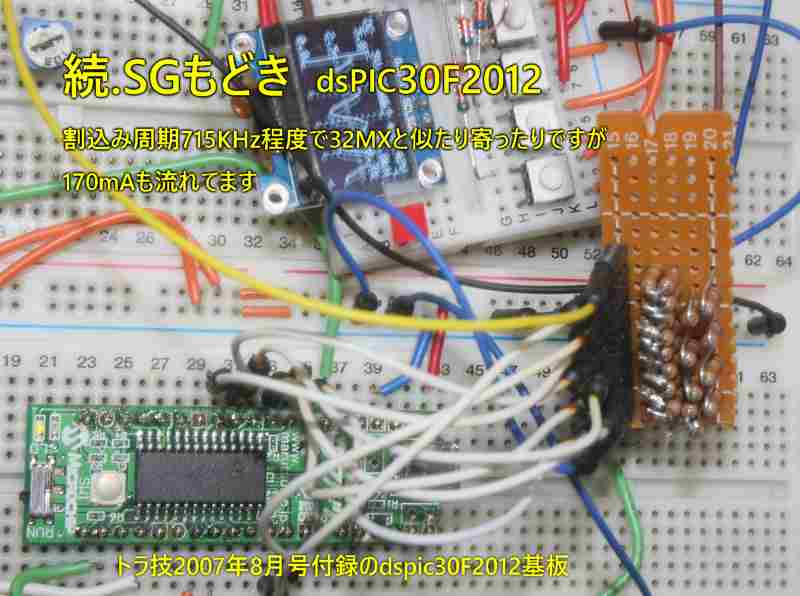

2021/6/2 続続、SGもどきテスト 「トラ技2007/8月号の付録 dsPIC30F2012基板」買ったものの、使えずに残っていたので動作確認しました 仕様:16bitCPUで内蔵OSC7.3MHzです 7.37MHz *PLL16 = 117.92MHz SYSclock=117.92/4=29.48MHz(MIPS) もどきテストのまとめです

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| IPL記述 | 割込みルーチン 機械語数 | mainルーチンの LED点滅回数 | コンパイル時のメッセージ など |

|---|---|---|---|

| IPL1 | 40 | 4 | "message:この設定は推奨しません"だって |

| IPL1AUTO | 52 | 2.5 | いままで、この設定でした |

| IPL1SOFT | 44 | 3.5 | |

| IPL1SRS | 44 | 3.5 | "meaasge:32MX1xx,2xxはシャドウレジスタが未実装なのでSOFT適用" |

| IPL1ALLSAVE | 102 | 0~1.5 | Timer1の周期pr1=100オーバで論外です |

| IPL7 | 28 | 5.5 | "message:この設定は推奨しません"でも最速です |

| IPL7AUTO | 47 | 2.5 | |

| IPL7SOFT | 35 | 5 | 推奨の最速です |

| IPL7SRS | 35 | 5 | "message:32MX1xx,2xxはシャドウレジスタが未実装なのでSOFT適用" |

| IPL7ALLSAVE | 93 | --- | Timer1の周期pr1=100に近いためか割込み発生していない不思議です |

|

|

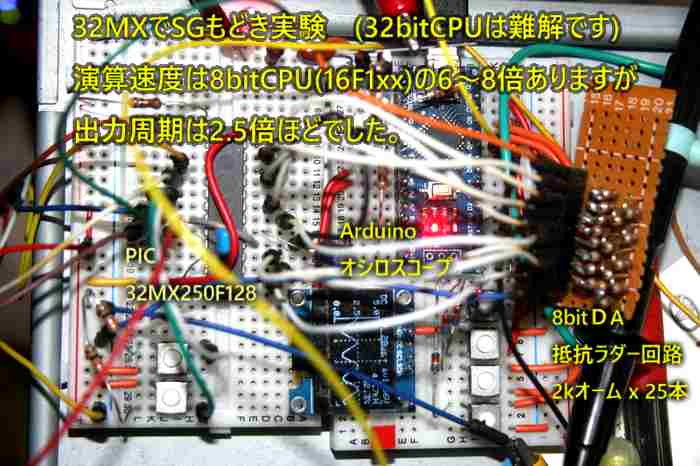

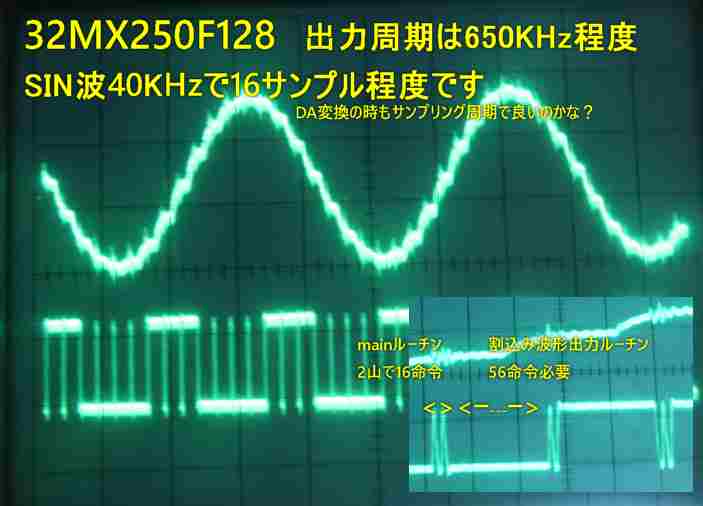

2021/5/28 PIC32MX256F128BでSGもどきテスト 16F1xxは8MIPS、32MX256xxは50MIPSで6倍以上の処理速度です。単純計算では1MHzでDA出力できるかも…なんですが 本来サンプル周期を可変して波形データを出力したいのですが、16F1709SGもどきでは波形データを間引いてもどき出力しています ・割込みについて 「スタックポインタとレジスタ退避」がソフト処理の為、コンパイル結果は57命令もあります 命令解析実行部は5段パイプラインです。割込みJMPとRET時にリセットされると思うので、10命令遅延するのでは? 50MHz / (57+10)=746KHz 周期可能か?、 通常処理に20命令充てると 50MHz/(57+10+20)=574KHz になる その他、PIC32は複雑、記事、解説が少なく一カ月以上は悩んでいます ・写真の実験では、40kHz以上使えるかです※6/1 OSCを8MHzに訂正、規格は50MIPSまで 内蔵OSC=8MHz、PLLで8/2*18= 72MIPS で動作しているはず。 DAは抵抗ラダー、手持ちの多い2kを25本 割込み周期を作る Timer の周期は PRI=100 SCクロック100カウントで割込み発生、72M/100=720KHz割込み周期となる 波形データを1周期16点で出力すると720KHz/16=45KHzのはず、テスターでは44.7kHzとなっています。ま~使えそうですね 割込み終了~割込み発生までの通常処理はLEDのON/OFFループ。2.5回ほどできてます。1ループ8命令で8*2.5=20命令ほど ・これで16F1709の2~3倍の性能です。MIPS比での6倍以上のにはなりませんでした |

2021/5/13 カラーネガフィルムのデジタル化

2021/5/13 カラーネガフィルムのデジタル化昔(1988~2002年)の写真を保存するのに残存するネガフィルムを取り込みました。 ・今なら1~2万円のフィルムスキャナーが良さそうですが節約のため却下します。 ・昔買ったキャノンMP970、「インクヘッドが違う/無い」エラーで起動せず、スキャナ部分だけ使いたいのにダメなんです。 ・昔々買ったエプソンGT-8200UF、Windows10ドライバが無い。メーカのサポートはXPまででした。 有料ドライバがネットにあり、試用版を使ってみるも取込み画像を判断できず中断。 昔々に子供が使っていたXPのPC2台、起動、1台はドライバのインストールできたが、1台はインストール出来なかった。 ・GT-8200UFとXPのPC(P4m)で、6コマ取込むのに約30分かかるので、1本24コマで約2時間半必要です。 残存フィルムは80本以上なので … 10日間ほど集中作業で … ~疲れたぁ~ 現用Windows10で色修正します。古いフィルムほど、黄色被りと退色が強いので補正が難しかったです。 |

|

|

2021/4/18 MPLAB-X IDE ver5.45/5.35 への「MPLAB Harmony3 CodeConfigrator」インストール覚え書き MPLABXのプラグインツールに「Code Configrator」がありインストールするとPIC16Fxxなどの8bitCPUで利用できますが PIC32MXでは「Harmony3 CodeConfigrator」が必要ですがインストールが分かりにくかったのでメモに残します 1.インストール手順ページへ Microchip.comより「Tools and Software の Embedded Software CenterのMPLAB Harmony v3」を選択 MPLAB Harmony v3ページより「Download/Install Harmony v3」クリックでインストール手順画面が出ます 2.インストール実施していきます 英文です、以下は分からんかったとこです ・Install MPLAB Harmony Configurator (MHC) 赤字の2項 で 選択すべき「MPLAB R Harmony Configurator 3」が無いのでここで挫折していましたが代わりに 「MPLABR Harmony 3 Launcher」を選択しインストールします ・Download MPLAB Harmony Framework 赤字の3項 で 「Download Selected」をクリック ライセンス画面はlicense agreementsをチェックして閉じるとダウンロードが開始(nextボタンではない) 長時間のダウンロードが終了すれば終わりです 3.MPLAB-X_IDEで、新規プロジェクトを「32-bit MPLAB Harmony 3 Project」で作成すれば これでやっとHarmony3 CodeConfigratorを使用できます …英語ばかりでHarmonyが何か判らず…インストール手順に辿り着くまでに一苦労でした… |

|

|

2021/4/7 最新のMPLAB-X IDE ver5.45 MP-ASMが使えない(PIC統合開発ツール) ver5.40以降 64bitOS対応に変わっています。アセンブラMP-ASMが使えなくなっています。サポート中止らしい。 これからはXCコンパイラを使えということらしいです。単純作業を高速にする時にアセンブラを使いたいです 64bitOS移行前の最終v5.35です。使用中のv5.15とv5.35を様子を見ながら使うしかないようです。 追記:「2020/6/2 SignalGeneratorもどき」は割込み処理で命令数切り詰めるのにインラインアセンブラで書いてます このインラインアセンブラはIDEv5.45、xc8で使えました |

|

|

2021/3/31 PIC32MX250F128B で LED点滅してみる (2020/8/13 MIDIシンセサイザの残りIC) その他 1.32bitのMIPSコアで高機能ですが…ネット記事は少ない。英語の資料ばっかり、しんどいです ・Clock72MHz設定、Clock上限50MHzですが動作しています 下記のループで LED点滅できました。 for(;;){ LATB=0x5555; LATB=0xAAAA; ←アセンブルリストを見ると各々一行に3命令も掛かっていますが、勉強不足で良く分かりません } ・LEDの点滅は目視できないので、テスターで測ると点滅周期は9MHzで高速でしたが50mAほど食ってます 次項で出力したアセンブルリストを見るとループに7命令で8ステップ必要です 72M/8=9MHzで合います 1clockで1命令です 16fxxだと4clockで1命令なので、clock32MHzだと32MHz/4/8step=1MHzになると思います 2.XC32コンパイラユーザガイドに アセンブルリストxxx.lstの生成方法 は コマンドラインにoptionを追加と書いてあります ProjectsPropertiesのxc32-gccのAdditional optionsに「-Wa,-a=lst.lst」を記入 Apply押す 「MPLAB XC32 C/C++ コンパイラユーザガイド」には「-Wa, -a=xxx.LST」となっていて-aの前にスペースが入ってNGでした 素人なのでスペースがNGが分るのに1日かかった。で、このブックには最新英語版を見るように書いてありましたが同じでした これでXC32でProject直下に出力されます。XC8ではデフォルトで出力されます 3.「PicKit3」動作不能 MPLAB-XからPicKit3書込機でプログラムを書き込むのですが、通常使う16Fxxxから32MXxxxに変更すると PicKit3のファームウェア(だと思う)が変更されます。それに気付かず途中でUSBを抜き差ししたのか動作不能になりました。 やっとファームが変更されるのに気づいて元に戻す方法を探りますが出てきません ・旧のMPLABにはPicKitを「Programer/Debuger」に切り替える項目があったそうです。MPLAB-Xで見つけることができません ・「PicKit3にあるSWを押しながらUSBを接続するとMPLABモードに戻る」にも無反応でした ・windows上の「PicKit+3」というtoolでProgramerに戻す項目があり実行すると、やっと元に戻りました。 MPLAB-Xで気づかず見逃していた切り替わりのメッセージ Currently loaded firmware on PICkit 3 Firmware Suite Version.....01.55.01 Firmware type..............Enhanced Midrange ←…PIC16Fxxxを使うとき Firmware type..............PIC32MX ←…PIC32MXxxxを使うとき |

|

|

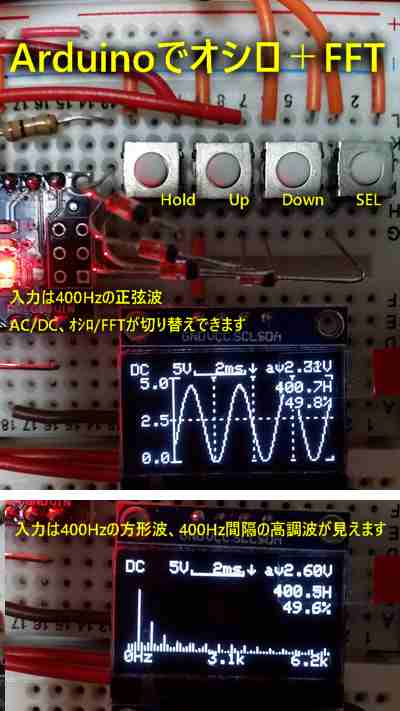

2021/3/17 続続・OLED(有機LED)SSD1306の表示テスト(…記事のソフト動かしてるだけです…) Arduinoのオシロスコープ+FFTの記事そのままです。押しボタン、その他少々追加してます。 これは面白いです。オシロは400Hzの正弦波モドキを表示、FFTは方形波 0v~+5vなので2,3,4…倍の高調波が見えます。 …OLEDの0.96インチは小さくて見えにくいです、1.3インチ売ってますね、これの制御チップSH1106用のライブラリもあります… |

|

|

2021/3/14 続続・OLED(有機LED)SSD1306の表示テスト SSD1306の表示データは書込みのみで読み出せません。 なので、自由に線を書くにはCPUのRAMで画を作り一気に転送する必要があります。 表示用RAMは128bitx64bit=1024バイト必要です。Arduino(cpuはATmega328)はRAM2kあるのでOKです。 PIC16F1709はRAMが1kなのでできません。2kあるPICで「点打ちプログラム」を移植すれば…しないと思います。 写真「Alduinoでスペクトル(FFT)表示」記事数種。記事のまま、A/Dに200Hzを入力、奇数倍の高調波を表示しています。 「Alduinoで丸メータ、棒メータ」記事多数。自分でも数種類作ってみました 「PICで棒メータ、画像表示」この辺で疲れてきました |

|

|

2021/2/24 続・OLED(有機LED)SSD1306の表示テスト Aruduinoのグラフィックデモです。 ライブラリ「Adafruit_GFX・Adafruit_SSD1306」をインストールして デモプログラム「ssd1306_128x64_i2c」の「SCREEN_ADDRESS 0x3D」を0x3Cに修正し書き込む それだけで 線、円、パターン移動、文字、など表示してくれます 写真は星がランダム速度で降ってきます |

|

|

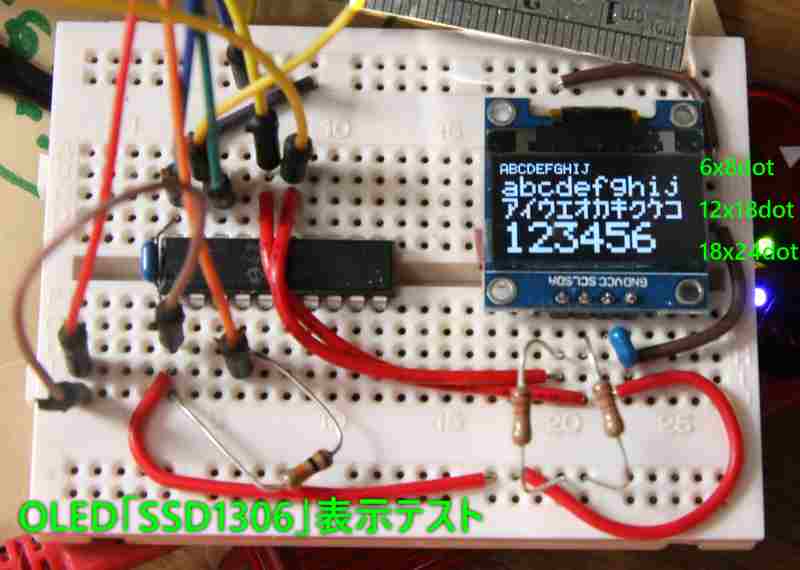

2021/2/22 OLED(有機LED)SSD1306の表示テスト 昨年に中華製OLEDをポチっとしてました。ので表示テストしてみました。 白色128x64dotグラフィック表示、0.96インチ、I2C制御、電源3~5V、制御チップは標準的なSSD1306です。Arduinoの記事は多数あります。PICは少な目です。 ネット「名張市つつじが丘おもちゃ病院」の記事は、font搭載に工夫があります。ベタコピーでPIC16F1709で試します。 この記事のプログラムはPIC内蔵のハードI2C、又はソフトI2Cで使えるように書いてありデフォルトでハードI2C利用です。 変更なしにコンパイルとPICに書き込み出来ました。が、表示しない。 SSD1306の設定値を変更したり…OLEDを交換したり…I2Cの信号をオシロで見ても出ているが正常かは不明です。 う~んソフトI2Cに切り替えては? おやおや文字が表示されます。他の記事も参考にしながら…なんでやろ? 結局は、I2Cスタート、ストップ信号の送信終了を確認するのに、二通りあるようで ・専用のスタート動作中フラグ(SSP1CON2.SEN)を監視 :スタート動作が終わればフラグも落ちる ・I2C共通の動作完了フラグ(PIR1.SSP1IF)を監視 :これは割込み用のフラグでプログラムで確認したらクリアするのは鉄則です スタート、ストップ指示前にSSP1IFをクリアしておくと大成功!!!3日悩んだ!! 表示は、文字が光るのでクッキリきれい見やすいです 写真1行目 : しかし6x8dot文字は小さくて見えない~~元々OLEDが小さい! 写真2,3行目: この記事では2倍の12x16dotに引き延ばしていました。これなら見える 写真4行目 : 3倍に引き延ばして表示してみましたが引き延ばしただけなので汚いです 漢字fontなどは容量がかなり大きいので考えないでおこう。 Arduinoはメモリが大きくライブラリも整っているようです。 |

|

|

2021/1/28 デジットで買ってあった「ワニグチクリップコード」 車のバッテリー交換に使うべく、以前に買ってあったワニ口コードを探し出して… まさか断線などしてないよねぇ。と、カバーを外してみると… おやおや! 半田付けしてない! 10本300円やからなぁ 被覆と一緒に銅線をかしめてある、まぁこれは有りかな? おおぉ~ 銅線が、かしめられていない!!! 雑な工作!! おまけにクリップを、つまんで開こうとすると、キャップの中でクリップがヌルヌルと滑って使い物にならない。 安物買いでした。 |

|

|

2021/1/20 高校生時代からの「定電圧電源」の思い出 電圧設定のボリュームが「ガリオーム」で設定できなくなってきたので交換して使えるようになりました。 久々にケースを開けると埃まみれ。多数の空中配線、怖いですねぇ~。 履歴:50年前、特殊無線で怪しいトランス12V3A、協立でジャンクケースを買って組み立て。(大体6V~12V 短時間3A) 出力電圧15Vに改造:値段と大きさの関係でトランス6V2Aを追加(大体6V~12V 短時間3A、12V~18V 2A) 出力電圧3Vにしてみたく…定電圧の大元は6Vのツェナーダイオードでこれ以下になりません。 トラ技記事ではツェナーのアース側をマイナス電源で引きずって低電圧を作る… マイナス電源用に小さなトランス追加して3Vまで下がりました。 今ならレギュレーターIC一粒でおわりですねぇ~ 以上 お粗末様 でした。 |

|

|

2021/1/7 「MPLAB-X_IDE MPASM 」覚え書き ネット記事のアセンブラソース(txt)を、自分のPCのMPLAB-X_IDEにコピペしてBuildすると下記エラーとなりました。 「Error - section '.org_1' can not fit the absolute section. Section '.org_1' start=0x00000004, length=0x000012b4」 意味わかめ~ length=0x12b4 大きすぎますね。16f1827のプログラムメモリは0xfff(4k)あるので問題ないはずです。 プログラムデータが多量なので、一部削ってみるとBuildはOKです。境目は0x7ffでした。0xfffまで使えるのにねぇ。 分からないままmpasmの設定を眺め… 「MPLAB-X_IDEのProject_Propertiesのmpasm(GlobalOption)の【Build in absolute mode】」を有効にするとOKとなりました。 使用メモリは 0x00~0x95d でした。 |

|

|

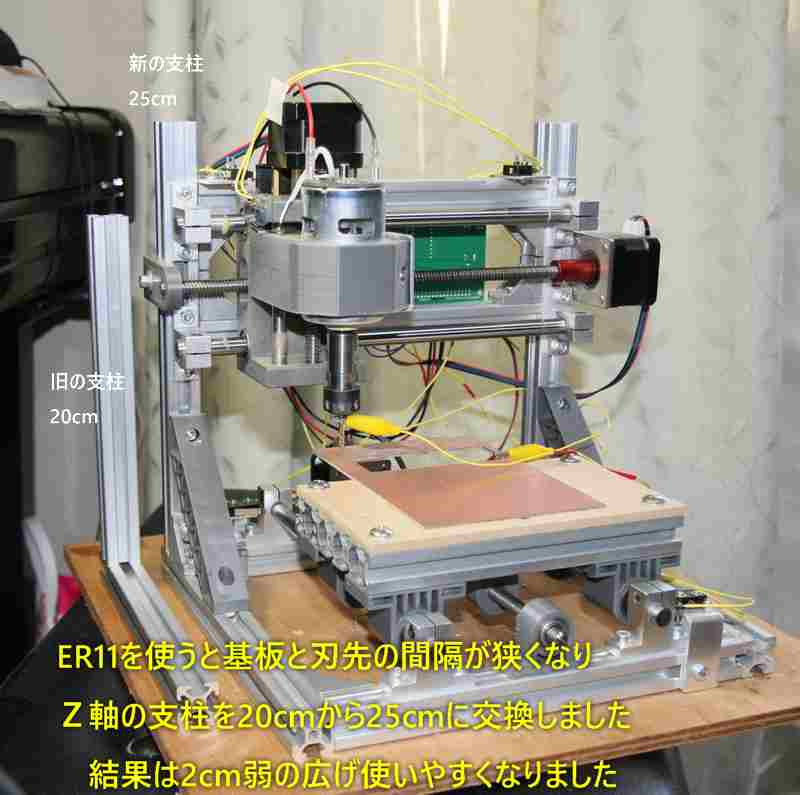

2020/12/31 「中華CNC Z軸の拡張」 ・CNCでER11を使うと、基板と刃先が狭くなり、刃の交換とか、やりづらかったんです。 アルミレールを交換することしました。amazon中華便2本で1070円、9/20に注文して忘れたころに到着です。 元々Z軸の可動範囲は4cmチョイなので、2cmほど上げるのが限度でした。結果は満足でした。 ・CNCのテーブルに捨板(100均MDF板)を敷いています。ネットを見ていると、この捨板を削って平面を出しているのをよく見ます。 3.17mm径のエンドミルで11cmx8cm程度削ってみました。可動範囲とネジの頭で全面は出来ません。 写真のように基板を両面テープで貼って、Candleでハイトマップを測ってみます 当たり前ですが凸凹が小いです、基板の反りかなぁ~全体に滑らかな凸があります。精神的に良いですね。 本格的に削るには、ルーター用の面削りビットを使いますが軸系が6mm/6.34mmなので対応径のER11スプリングコレットが必要です。 今年はここまででした。 |

|

|

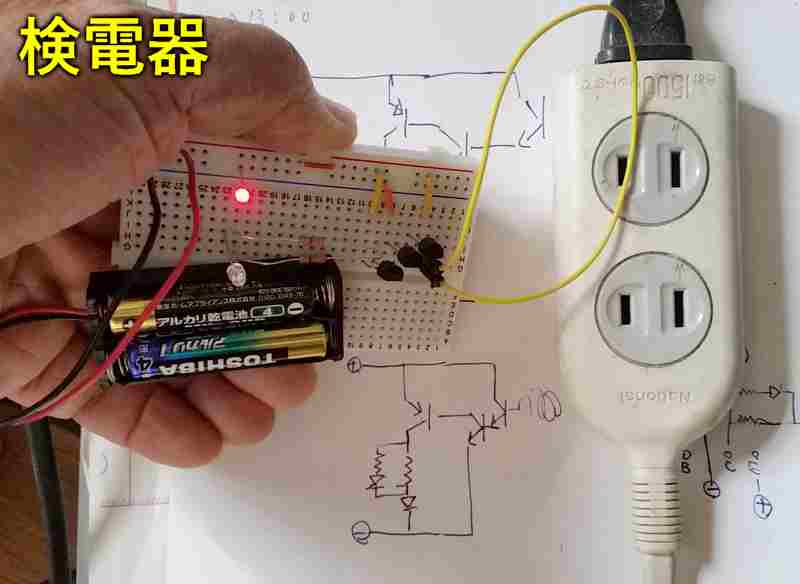

2020/12/1 「3石、検電器」ネット記事より コンセントのHOT側に近づけるとLEDが点灯します。静電気にも反応するような感じもします。 LEDの2個が強弱で点火するはずの回路ですが、電源が3Vでは一つしか点火しません。9v電池ならOKでした。 |

|

|

2020/11/12 続・続・「PICで作る簡易カウンター」CNCのモーターの回転数を測ってみよう 組み立て ・リモコンケース(30円)の蓋のロックが微妙に出っ張って、基板を少し細く削りました。シリアル出力は未実装です。 ICは直付け、抵抗は1/6Wです。7segLEDの下に抵抗5本あります。ピンヘッダか切らないと蓋が閉まらない。 リモコンケースの単4電池2本の電池BOXと基板に付いていたコンデンサを、そのまま使います。 フォトリフレクタのPIN配置が間違っているのが判明、足が長いので曲げて対応できました。 ・11/6 組み立て中にフォトリフレクタが行方不明になり、チャリで日本橋へ買い出しに行きました。トホホです ・消費電流10mA前後です。SLEEP時はテスターの内部抵抗の為か測れません。アナログテスタで、ほぼ"0"です SGの100Hzで別のフォトリフレクタのLEDを光らせ基板のセンサーに入力します 「101」表示です。この誤差より、モーター軸の反射を工夫しないとダメなようです。 ・タクトSWで電源をON/OFF、10秒間「0000」表示でOFF、測定繰り返し時間1秒 ふたを閉めて … 完成 … としようと思います |

|

|

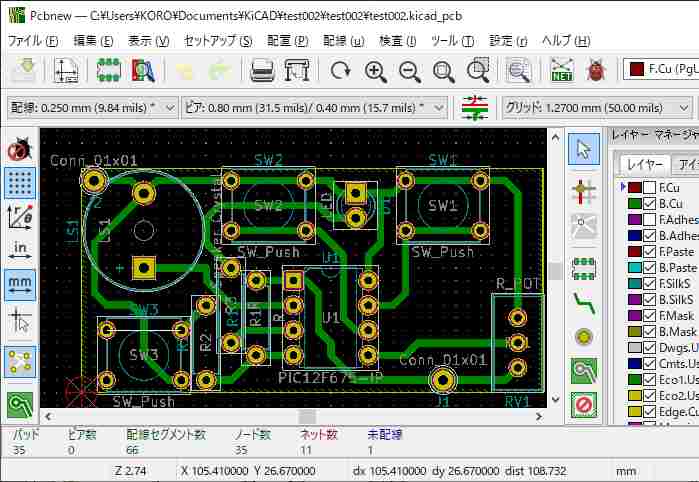

2020/11/4 続・「PICで作る簡易カウンター」CNCのモーターの回転数を測ってみよう 基板作成 ・細長い赤外リモコンのケースに詰め込もう。部品配置に悩んで、やっと基板ができました。 KiCad 標準配線幅:0.8mm 線間幅:0.25mm ベタアース間:0.3mm FlatCAM Vカッター0.1mmで試します。ブレを考慮して刃先Dia0.13mm、深さCut-Z0.06mmにすると切削巾は0.1622mmですが CNC 切削中に彫が浅くなってしまうことがあり、深くなるようにして再切削、4時間以上かかって完了。 結果 配線幅が0.5mmと細くなりました、2.54mmのPIN間配線は残っています。 なかなか思うような線幅を作れません。 |

|

|

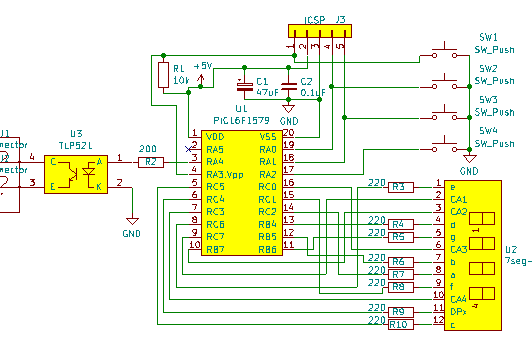

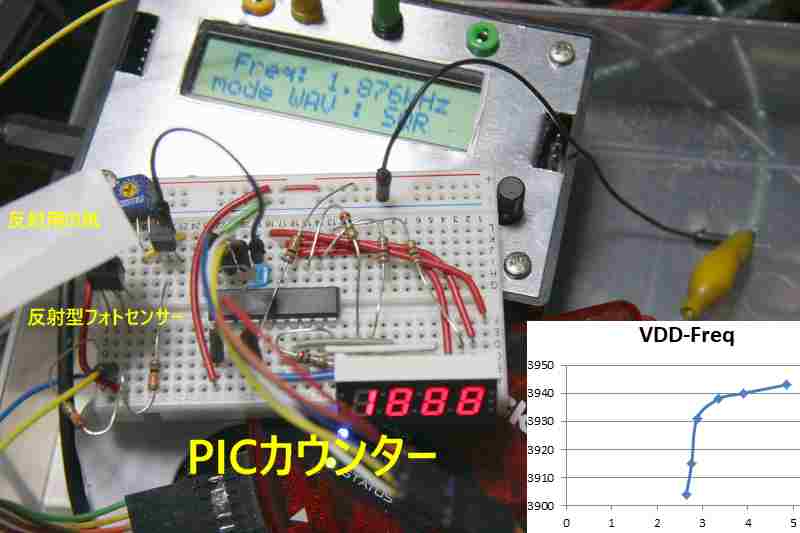

2020/10/9 「PICで作る簡易カウンター」CNCのモーターの回転数を測ってみよう ネット記事では、周波数カウンタはアセンブラで書いて30MHzぐらいは8桁表示できるようです。水晶発振器は必須。 ・今回は1KHzもあれは良いのでCで書きます。PIC内蔵発振器なので精度は無視です。 フォトリフレクタ(反射タイプ)でモーター軸の光の反射回数をカウントします。 回転数はRPM(毎分)なので1k*60S=6万rpmにもなります。 電池2本で作りたいのですが、VDD3V~2.6Vはゲート時間変動が-1%となりました。(写真左の表) ・ブレッドボードに組んで動作OK。モータ軸の光反射をうまく工作するのが肝ですね。 PIC16F1579 TMR0、8bitハードカウンタでカウントアップ(10kHzは) TMR1でゲート時間1秒作成 7segLEDを点灯 ついでにRS232Cでカウント値送信 ・収納ケースをどうしようか?決まらないと基板が作れません。 |

|

|

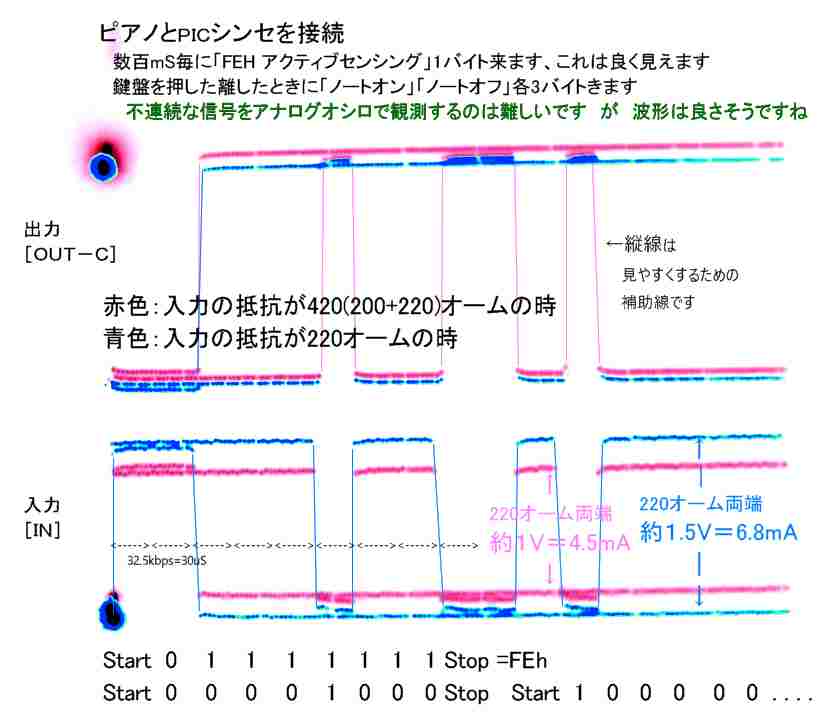

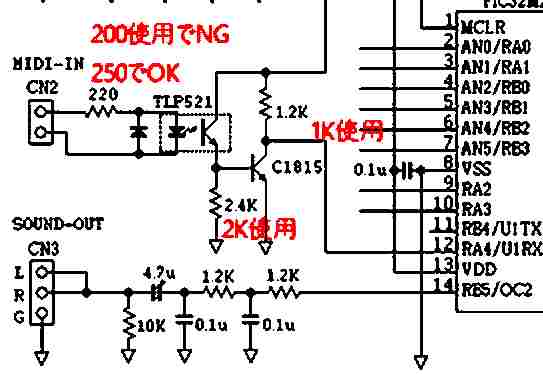

2020/9/8 続・続・「PICで作るMIDI音源シンセサイザー」 ・追加した1石トランジスタアンプ PICのAudio出力はPWMでLPFを通して2Vp-p近くあります、が、外部アンプに接続しても音量不足です。 一石アンプ追加、電源電圧は3.3v。出力インピーダンスを下げるエミッタフォロアにします。 回路シミュレータ「LTspice」を使って抵抗値を探りますが、うまくいきません。 トランジスタの電源を5Vからとれば、見た目は歪みなく2vp-pの出力できそうです。 ……オペアンプ使えば悩まなくても済みそうですね…… ・MIDI入力回路について 基本「受信側は220オームとフォトカプラを通して5mA流れる」となっています サイレントピアノに繋いで、220オームではNG、420オームで動作OKとなりました。 …ブレッドボードで組んだ時と違う…なんでやろ… オシロで抵抗の電圧を測り計算すると、約4mAです。ピアノMIDI-OUT回路は440オームのはずが220オームのように思えます。 家のサイレントピアノしか接続していないので正解か不明です。 実験、ブレッドボードに受信回路を作り「シグナルジェネレータもどき」16kHz方形波を0~8mA流してオシロで観測 出力のデューティー比が42%ですがシリアル受信には問題ないでしょう。 回路シミュレータ「LTspice」で観測、緑色の入力波形がDuty50%で、赤色の出力波形は24uS/60uS=40%で合ってます。 2020/9/9 追記 つかれた ピアノと繋いでオシロで観測するのですが、見たい波形が見れません。デジタルオシロなら…と思いますが数万円ですね… 入力の抵抗が220オームの時、鍵盤を複数同時にたたいていると、音が出たままになることがあり、動作不安定です。 ピアノとシンセの32.5kbpsのずれ具合と、受信回路通過後のDuty40%、で、信号が連続した場合にNGのようです。これを観測したいんですが無理 420オームで約5mA流れてOK、やっぱりピアノの回路は200オーム不足していると思います |

|

|

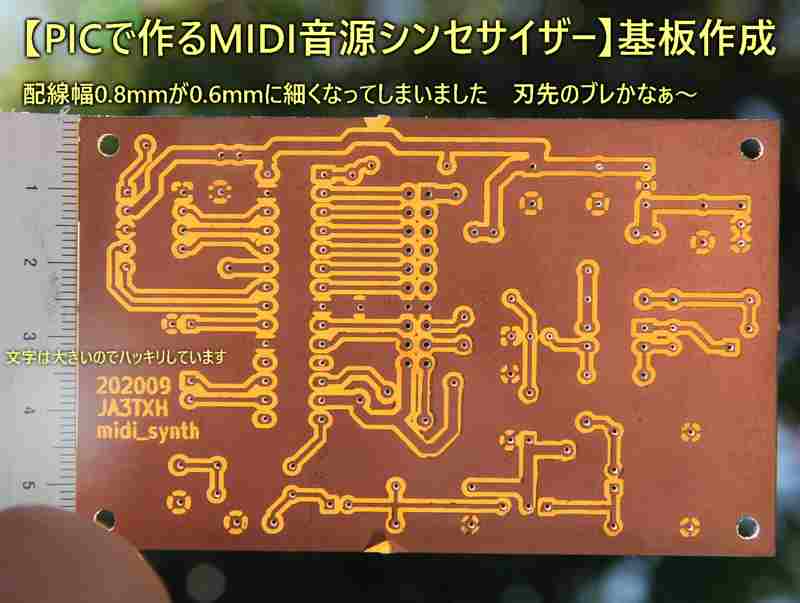

2020/8/31 続「PICで作るMIDI音源シンセサイザー」基板作成 ・配線銅箔の幅を0.8mmにしたんですが0.6mmくらいになってしまいました 刃先のブレでしょうか ・文字は大きめなので、きれいに見えます ジャンパー線が10本になってしまった。減らせなかったぁ 音出力にTr1石バッファアンプを追加 FlatCAM:VerUP後、今回使えるようになるのに2日かかった ので・・・覚え書きです ******************************************************************* FlatCAM ver8.993 覚え書き ★ 「SpindleSpeed:1000」grblではモータのPWM出力が1000で100%となります。 現状は、モーター電源電圧24V ★0.ウインド下のバーの歯車マークPreferencesを開く 単位Unit を ミリMM にしておく 表銅面、裏銅面、基板外形、ドリルを読み込みTool→2-SidedPCB開く MirrorParameterで Y とBOXを選択 MirrorOperationで 読み込んだデータを裏返しにする ★1.表面に書いた文字の作成…文字の線上を彫ります ・F.Cu.gbrをセレクト non-copper-regionsの GenerateGeo押す ・F.Cu.gbr_noncopperをセレクト(F.Cu.gbrを非表示にしておく) ジオメトリ編集し、不要な文字線以外削除してsaveする ToolsTableの刃のTTをCにする Parameters for:xxの Cut Z:-0.05 TravelZ:2 FeedrateX-Y:40 FeedrateZ:20 SpindleSpeed:1000 GenerateCNCjobobject押す ・F.Cu.gbr_noncopper_cncをセレクト SaveCNCcode押す F.Cu.gbr_noncopper_cnc.ncを保存 ★2.裏面の配線パターン面の作成 ・B.Cu.gbrをセレクト IsolationRouting押す IsolationToolタブが開く ToolsTableの刃が不明の場合 NewToolの Delete押して 全部消し NewToolの V-TipDir:0.2 V-TipAngleDir:30 CutZ:-0.05 ToolDirの0.2268を確認 Addを押すとToolsTableに追加される Parametersfor:MultipleToolsの Pass:2 … 配線外周を2回削る…浮島との間隔が広がる CommonParameterの ConbineをチェックON GenerateIoslationGeometry押す ・B.Cu.gbr_iso_combinedをセレクト ジオメトリ編集し、不要な動線を削除しSAVEする Parameters for:xxの V-TipDir:0.2 V-TipAngleDir:30 CutZ:-0.05確認 TravelZ:2 FeedrateX-Y:40 FeedrateZ:20 SpindleSpeed:1000 GenerateCNCjobobject押す ・B.Cu.gbr_iso_combined_cncをセレクト SaveCNCcode押す B.Cu.gbr_iso_combined_cnc.ncを保存 ★3.基板の外形、長方形はCutOUTtool、以外はIsolationToolで作成する ・Edge.Cuts.gbrをセレクト IsolationRouting押す IsolationToolタブが開く ToolsTableの刃が不明の場合 NewToolの Delete押して 全部消し NewToolの V-TipDir:0.8 V-TipAngleDir:0.001 CutZ:-1.8 ToolDirの0.8を確認 Addを押すとToolsTableに追加される Parametersfor:MultipleToolsの Pass:1 のまま CommonParameterの Conbineをチェック不要 GenerateIoslationGeometry押す ・Edge.Cuts.gbr_0.80xx_isoをセレクト ジオメトリ編集し、不要な動線を削除しSAVEする 動線の部分削除:切り取り部分に四角形を描画、CTL押しながら2つの図形を選択 CutPath押す 切り取りたい部分が赤線になっていれば成功 切り取り用の四角を削除して保存 ToolTableの刃の TT項目 V⇒C1 変更 Parameters for:xxの項目が切り替わるので CutZ:-1.8 Multi-DEpthにチェックし0.6 TravelZ:2 FeedrateX-Y:40 FeedrateZ:20 SpindleSpeed:1000 GenerateCNCjobobject押す ・Edge.Cuts.gbr_0.80xx_iso_cncをセレクト SaveCNCcode押す Edge.Cuts.gbr_0.80xx_iso_cnc.ncを保存 ★4.ドリル穴あけの作成 ・drlをセレクト ToolTableの刃の0~0.8複数選択 Parameters for:xxの項目が切り替わるので CutZ:-1.8 TravelZ:2 FeedrateZ:20 SpindleSpeed:1000 GenerateCNCjobobject押す ・drl_cncをセレクト SaveCNCcode押す drl_cnc.ncを保存 ★5.エンドミルで大きな穴あけ ・drlをセレクト ToolTableの刃の0.8以上を複数選択 MillingGeometryの ToolDia 0.8 MillDrill押す ・drl_millをセレクト Parameters for:xxの CutZ:-1.8 Multi-DEpthチェックして0.6 TravelZ:2 FeedrateX-Y:20 FeedrateZ:20 SpindleSpeed:1000 GenerateCNCjobobject押す ・drl_cncをセレクト SaveCNCcode押す drl_mill_cnc.ncを保存 ★6.エンドミルで長穴あけ ・drlをセレクト ToolTableの刃の0.8以上を複数選択 MillingGeometryの ToolDia 0.8 MillSlots押す ・drl_millをセレクト Parameters for:xxの CutZ:-1.8 Multi-DEpthチェックして0.6 TravelZ:2 FeedrateX-Y:20 FeedrateZ:20 SpindleSpeed:1000 GenerateCNCjobobject押す ・drl_mill_cncをセレクト SaveCNCcode押す drl_mill_mill_cnc.ncを保存 *********************************************************** |

|

|

2020/8/13 「PICで作るMIDI音源シンセサイザー」 ネット記事"マイコン電子工作"より 32ビットのPICマイコン(PIC32MX250F128B)1個を使った、同時発音数が10音のポリフォニックのMIDI音源シンセサイザ。 簡単なFM音源も搭載しています。MIDIキーボードやPCのMIDIシーケンサを使って演奏できます。 作ってみましょう。 100均のケースに、音色変更用の可変抵抗8個とスイッチ数個を組んで、ブレッドボードのPICと接続です PICソフトはHEXファイルしか供給されていないので内容不明、PICに書き込むのみ。 サイレントピアノのMIDI出力とPICシンセをつないで電源ON…何か音がする。100均SPでは音量が小さいので昔のPCスピーカに繋ぎ変え。 …ですが音程が無茶苦茶、鳴ったり鳴らなかったり。これはMIDI入力回路かなぁ~テスターやオシロでチェックが難しい…数日経過… MIDI受信回路の220オーム(他のMIDI記事も220が多いがカーボン抵抗は誤差5%)を手元の200オームを使っていました 直列に100オーム足すと動作不能、50オームを足して250オームにしたところ、正常に動作しました。 後はプリント基板彫ってケースに押し込む予定。 結果:ネットの作者は「PIC1個では力不足」とあり、音を作ると言うには遠いものです。 |

|

|

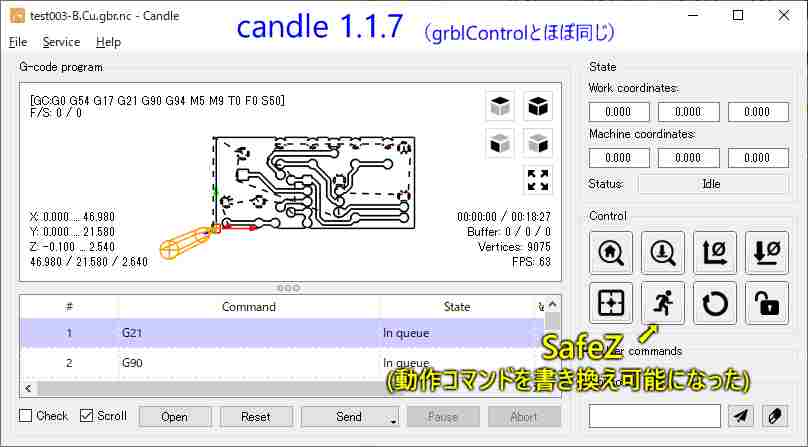

2020/7/6 「CNC1610」ソフトウェアのアップデート リミットスイッチ追加のついでに新バージョンにしてみました ・現バージョン同士、新バージョン同士でないと動作しない。新旧組み合わせるとエラーとか不動作となる arduinoのGコード実行ソフト: PCからgrblにGコードを送るソフト 現: grbl_0.9j : grblControl_0.8.4 新: grbl_1.1h : candle_1.1.7 grblControlは"grblControl.exe"でcandleと表記されている、VerUPで"candle.exe"になっている。ややこし~ また、grblコントローラ は色々とあり "grblControl"と"grblController"は違うソフトです。Web検索していると?っとなる ・新candleはダウンロード後、解凍、起動でチェックできるので簡単です。 ・新grblのダウンロードですがエラーになって悩みました。"Webページ翻訳"していたのが原因でした。 ・ArduinoIDEで"ソースをコンパイル&書込み"するのがちょっと心配。CNCに書き込む前に空いてるArduinoNanoに書き込んでみます。 ライブラリの配置とかに手間取りながら書き込めて、新candleから操作OKです。 さてCNCに書き込むのですが、失敗してパーにならないか、元に復帰できないとか…一思案…しても… 現grblのソースはあったのですが、これで復帰できるか保証なし… … これに期待して進みましょう。 ArduinoIDEでCNCのArduinoUNO互換に新grblを書き込み!連続失敗!…PCのUSB3.0ポートを使ってみると一発OK、事前は3.0使ったっけ? ・新grbl1.1hの設定値を現行値合わせ、動作は問題ないようです。一安心です。 |

|

|

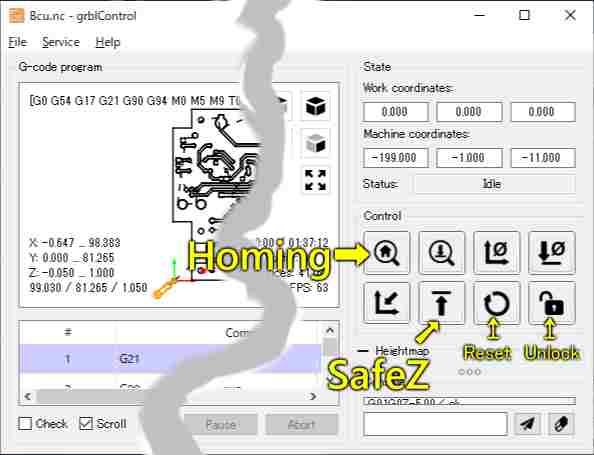

2020/7/5 「CNC1610」にリミットスイッチを追加 前に買っていたマイクロスイッチをCNCに、やっと取り付けました。 CNCの制御ボードはArduinoUNO互換でリミットSW用の端子が用意されています。SWを6個付けるだけ~~z軸の下限は省略。 ・移動時にリミットSWが動作すると即停止、ステッピングモータの空回りを防ぎ、ハード位置とソフト位置のずれを防げます。 停止解除はResetボタンとUnlockボタンを押さなければなりません。そしてリミット内に移動させると再度SW動作するので最解除です。 ・Homingボタンを押すと設定した左奥上に移動し、リミットスイッチを感知して1ミリ(設定値)戻って停止します。 ・Zsafeボタンを押すとリミットスイッチまで上昇し停止、Reset/Unlockボタン操作が必要 上昇速度が速くてリミットSWを押しすぎます。緊急上昇ボタンでしょうか?--->grblControlの設定で10mm上昇となっていました。 CNCの制御CPU(Arduino UNO互換)の設定変更は下記です バージョンは[0.9j.20150930]です $5=0 (limit pins invert, bool) ⇒1:SWオープンでリミット動作 リミット停止動作は0でも1でも同じ。CPUのI/Oポートの割込み設定が「0→1でも1→0でも割込み発生」でしょうか? ホーミング動作の時にスイッチON/OFFでリミット内外の判断している模様。今回は常時接点ON=0Vなので"1"を設定 $21=0 (hard limits, bool) ⇒1:リミットSW有効 $22=0 (homing cycle, bool) ⇒1:ホームing有効 $23=0 (homing dir invert mask:00000000) ⇒1:ノーマル右奥上から、気分で左奥上に変更 $25=500.000 (homing seek, mm/min) ⇒200:移動速度ゆっくりに変更 |

|

|

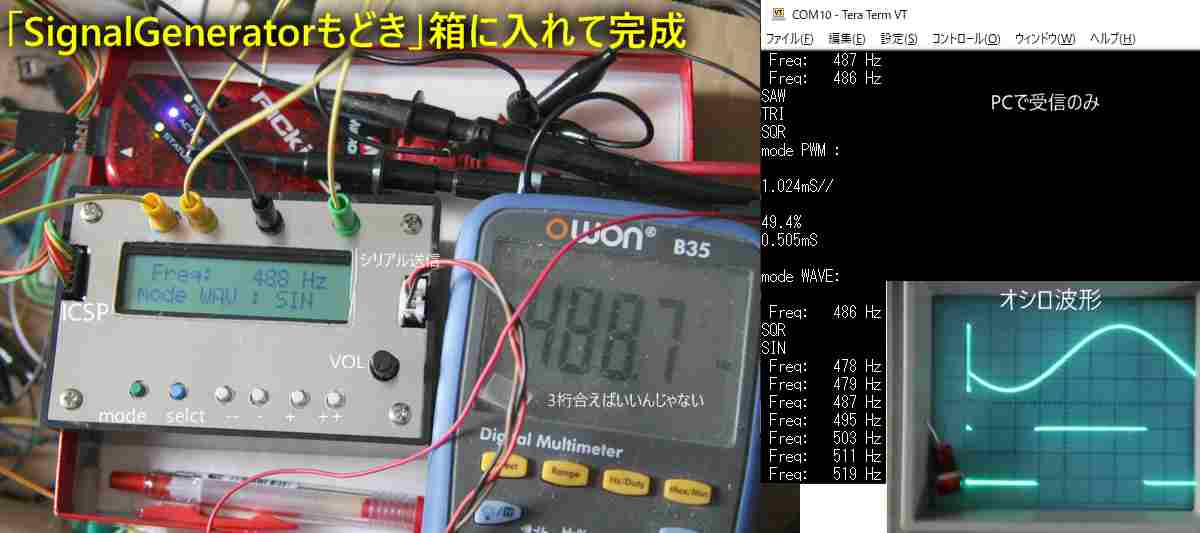

2020/6/15 「SignalGeneratorもどき」続き 配線設計ミスと半田ブリッジを修正し、箱に組み込めました。テスターの周波数カウンタに合わせて表示を合わせます。 PIC内蔵発振器なので電源電圧と温度による周波数変動はどんなものか分かりません、通常は外部の水晶発振器を使うでしょう。 |

|

|

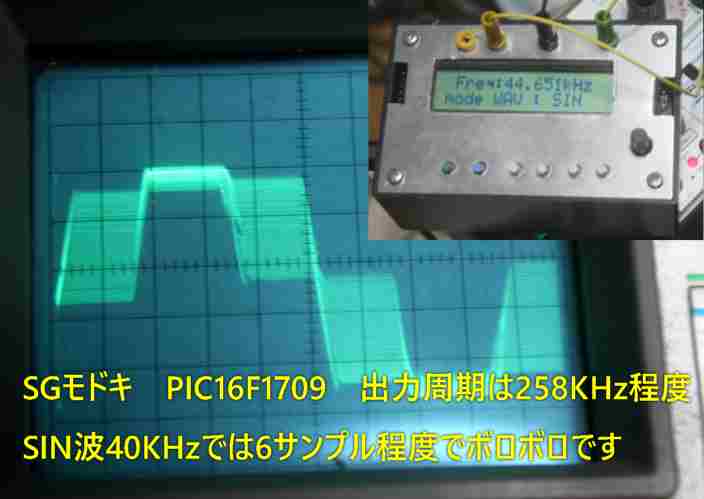

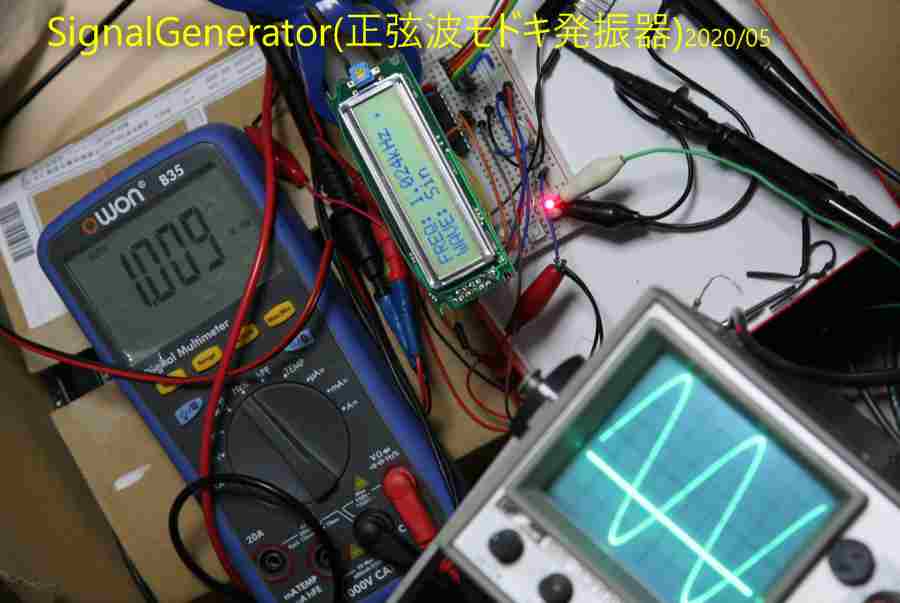

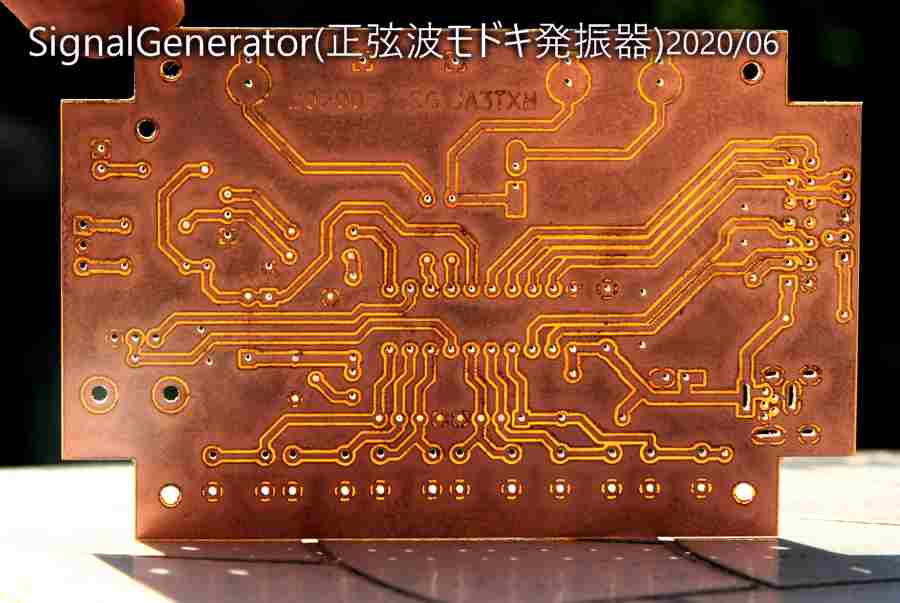

2020/6/2 「SignalGeneratorもどき」 4月末からブレッドボードで実験して、ほぼ回路が決まったのでPCBを起こしました。 ・PIC16F1709は「8bitDAC、OPアンプ」を内蔵しているので使ってみましょう ・SIN波データをExcelで作成、一波長256点、8bitデータです。ついでに三角波と鋸波と矩形波も追加。 XC8コンパイラがメモリ割付したこの定数データ、アドレスの256区切りで配置したいのですが分からない 仕方がないのでデータを2波長用意してごまかします。これは割込みルーチンを短くするためです ・内蔵OSCは32MHz、機械語1命令8MHz、256KHz割込み周期で256点データを順次DACに出力すると1kHZの正弦波が出るはず 割込みプログラムは、8MHz/256KHz=機械語最大31ステップしか実行できないので20ステップ以内で機械語で書かないとだめ ・周波数の変更は、256点のデータを ポインタ増分2(1つ飛ばし)で出力すれば2KHz 順次の時は増分1 256点のデータを ポインタ増分0.5で出力すれば500Hz 256点のデータを ポインタ増分1.001で出力すれば1001Hz てな具合で調整できますが整数倍以外は「うなり音」が発生します…なので「もどき」です また8KHz超えると一周期32点以下となり波形はガタガタとなってきます…でもいいんです40KHzまで行くぞ ・DAC出力は負荷に弱いのでOPアンプでバッファし、ボリュームを経由し余ったOPアンプを通して出力 ・ついでにPWM出力を追加、これはPICの内蔵機能です。周期は15uS~8mSの10段階、Dutyは0.1~99.9%で0.1%刻みです ついでに余った端子でRS232送信、液晶に表示する値をPCのターミナルソフトで見るだけです。 プログラムの手直しが残っていますが回路はこんなもんかぁ~でやっとPCBに取り掛かります ・配線幅0.8mm、導体間は0.35mm、Vカッター0.2mm設定値は0.223mm、彫り0.05mm、切削速度40cm/min*1.5 文字を掘るときにミスしたので浅くなってしまいました |

2020/4/20 続「8x7SegLED PCB」 mini-USBコネクタ実装

2020/4/20 続「8x7SegLED PCB」 mini-USBコネクタ実装やっと、mini-USBコネクタを実装しました。給電のみです。 CNCで削った穴に気持ちよくハマりました。 2.1mmDCジャックも使えるように、USBコネクタ穴に重ねて、穴掘り配線しています。 使用目的…まだなし…PIC内蔵の温度センサー電圧をAD変換して表示しているのですが、なんか判らん。 ネットを探ると温度計としては使い物にならないようです。 電源電圧で値が変化する、AD読み取り値と温度に相関がない、センサーの感度が悪い など ネット記事で…mini-USBよりMicro-USBのほうが挿抜の耐久力がある…とかで少し気になります。 |

2020/4/2 ArduinoIDE 1.8.12 突然のコンパイルエラー 『2019/8/22 「LED Cube 4x4x4 + Arduino」』の続き

2020/4/2 ArduinoIDE 1.8.12 突然のコンパイルエラー 『2019/8/22 「LED Cube 4x4x4 + Arduino」』の続きちまちまと「LED_Cube」の点滅パターンを作っていますが、4/2夕方からコンパイルエラーが発生し、悩んでいます。 【avr-g++: error: CreateProcess: No such file or directory】 試しに単純なサンプルプログラムでもエラーは同じ、プログラムの間違いとかではないようです。 3月末の「Windows更新」後もコンパイル正常でした。 ノートパソコンCF-N9で試してみると同じエラーです。 ネットで検索しても成果なし… 4/3 朝起きて、再試行すると、前日のエラーは発生せず通過、違うエラーが発生 【collect2.exe: fatal error: cannot find 'ld'】 何が変化したのか分からないよ CF-N9で実験、WifiをOFF、ネットを切り離して電源ON、 コンパイルすると、4/2昨日と同じエラーです。 その後WifiをONにしてからコンパイルすると本日4/3のエラーになりました。…IDEを起動しなおしたか忘れた… ArduinoIDE起動時にはアップデートのチェックはしているようですが関係あるかな… …待っていれば回復するかも?… ★ソースネクスト「ウイルスセキュリティ」のログを見ると、4/2にarduino配下27個のEXEファイルが勝手に?削除されています 【2020-4-02 08:50:50,SYSTEM,ウイルス自動検知,C:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\bin\ld.exe, Trojan ( 005585701 ) を見つけました,削除しました】他26件あり フォルダ確認すると C:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\avr\bin\ 配下は8ファイル消されたまま 4/3付の2ファイルが復活 C:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\bin\ 配下は3ファイル消されたまま 4/3付の14ファイルが復活 コンパイルエラー「cannot find 'ld'」でファイル…\avr\avr\bin\ld.exeが無いので納得ですが 再配置(復活)されるファイルとされないファイルの違いは何でしょうね ・「ウイルスセキュリティ」binフォルダを検査対象から外す ・ArduinoIDEの再インストール実施。途中1ファイルがウイルスとして隔離されたので「隔離前に戻し」実施 ◎コンパイルはOKとなりました。 やっと元に戻りました |

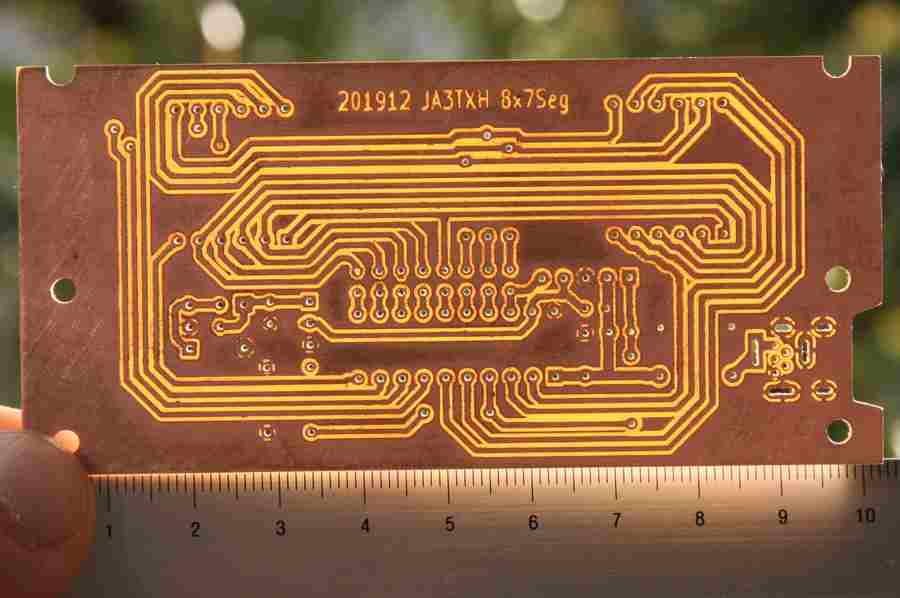

2020/1/15 「8x7SegLED PCB」

2020/1/15 「8x7SegLED PCB」8x8LEDと基本は同じ、LEDの形が違うだけなのですが配線が混雑します 配線幅0.8mm、導体間は0.35mm、Vカッター0.2mm、彫り0.05mm、切削速度40cm/min 配線切削時間は135分。エンドミル0.8mmでドリル穴30分+エッジカット30分 夜に作ったので振動音がうるさかった。うねうねするのは切削振動のせいです。 文字は前回より大きいのではっきり見えます。 ・KiCADで基板長編サイズが10cm(LEDの幅)、生基板の短編は10cmで、Cadの左下原点と生基板の端がぴったりで無駄がなさそう。 GrblContのHeightMAP作成(刃と銅面の短絡で行うので)時に原点を避け数ミリ内側を指定したのですが なぜか原点から始めだします。基板の端っこは測れんやろ~ 捨て幅が必要なのか? 結局、生基板の内側から掘り出すように配置しなおして続行しました。 ・電源コネクタなどの取付用の長細い穴ですが、 KiCADでは長細いのですが、出力したドリルデータでは穴一つのみ。??どうすればいいの?? EdgeCutに長穴の線を引き、FlatCAMでパスを編集して何とかなりました FlatCAMで直接パスを書けばいいのかな… ネジ穴も同じです 後日確認しましょう |

|

|

2019/12/08 FreeCAD「KiCADの3D部品データ作成」 KiCADの基板を3D表示したとき、圧電SPはコンデンサで代用していました。 FreeCADが無料なのでインストール。Netを参照しながら操作してみる…難しい… 円柱TOOLで位置と大きさを指定、円柱5個の組み合わせです、色を付けて…それらしくなった。 KiCADに読み込んだらチャンと表示できました。 通常は平面に線を引き厚みを与え、他の平面又は部品面に線を引き厚みを与え形状を作っていく感じ。 これがなかなかムズイです、落ち込みます。YouTube見て一週間くらい、時間が過ぎていきます… 3D~~CNC~何かできるかなぁ~~?? |

|

|

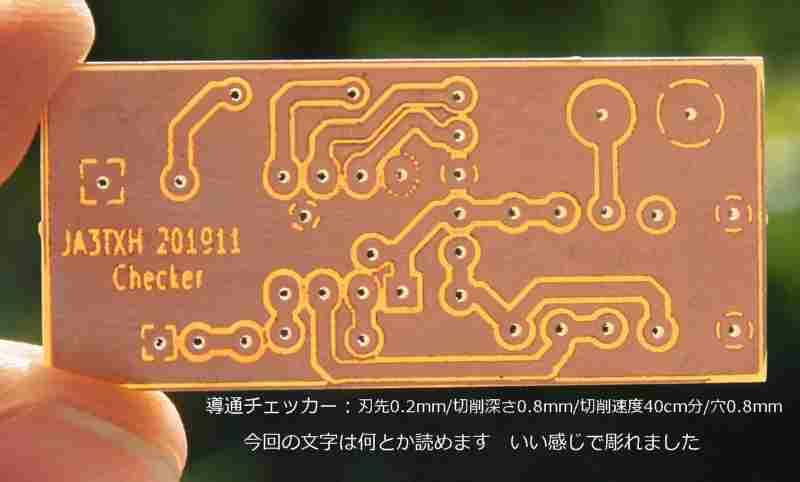

2019/11/6~21 PIC「導通チェッカー」…単純にブザーでええんちゃうか? ・ネット記事の真似…単純に 「ショート~数十オームでブザーが鳴る、数キロオームまで音の断続間隔が伸びていって無音になる」 ・CNC あちこちネジが緩んでた、締めなおして振動が小さくなった。 刃先0.2mm良い感じ、彫った文字も見える 配線とGND間は0.35mm隙間があるが、配線と「浮き島」となって残る隙間は刃先0.2mmです FlatCAMで配線を削った外側をもう一度削れば良さそうです。 基板の外周に導線が一筋残るのがKiCADのベタアースのマージン設定で消えるのが分かった。 ・2019/7/22の基板を使ってtestはOK、ソフトも適当、まだ節電のスリープを組んでいない ・単4電池ケースに基板+電池2本を押し込もう。 部品を半田付け後、ケースの蓋が閉まらない。厚みが1mmオーバーだった。考慮不足。 ICSPのPINを曲げる、ICソケットを外しICを直付け、ICソケットに埋め込んだ電源パスコンも外したまま、使わないタクトSWを外し基板を削る。 単4電池ケースは小さいなぁ、 単三ケースに単四電池を使えばどうでしょ? CR20xxにする?電池ケースをやめる? |

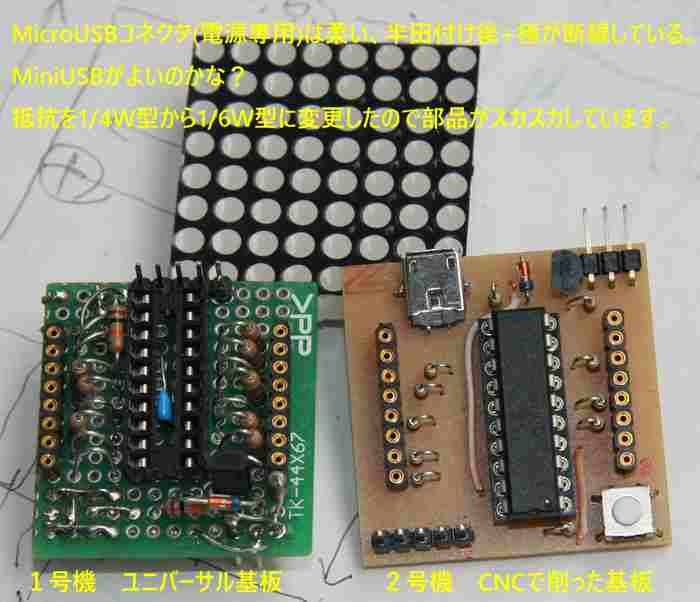

2019/10/26 「8x8LED 2号機組立」 USBコネクタ交換!

2019/10/26 「8x8LED 2号機組立」 USBコネクタ交換!このUSBコネクタを半田固定する爪の長さが1mmほど、で基板厚が1.7mmなので爪に動線を添わすなどが必要です その際にコネクタに力が掛かっていつとまずいようです。 壊れたコネクタを外し交換…ケースへ半田が流れたか、USBプラグ刺さらない…またまた取外し… 再度、注意しながら作業中…USBコネクタ端子の1番と5番が逆であることが判明。って電源の+-が逆!!! あれ~ぇ でも、CADで基板配線の時"もしも+-間違っていたら、ここを削って…半田ブリッジ"と考えていたので実行。 線間が広くなった分、半田ブリッジが作りにくい。何とか…やっと…コネクタ半田ができたみたいです |

|

|

2019/10/24 「8x8LED 2号機組立」 ドリル穴を部品に合わせて広げたりしながら半田付け。配線隙間が0.35なので半田ブリッジの心配は小さい。 1号機からCPU-16F690を載せ替えLEDを乗っけ、Pin端子に電源接続…動作OK! 一安心です。 次にUSBコネクタから電源供給…?…無反応…結局USBコネクタが内部断線です MicroUSBコネクタ: 半田付け後プラス極が断線している。 まだ手持ちが7個もありますが…端子がしっかりしてそうなMiniUSBがいいのかな? 抵抗: 通常1/4Wを使っています。0.6mm穴にはキチキチです。 今回、小さい1/6W(抵抗値は見にくい)にしてみました。0.6mm穴には丁度です。 1号機と比べると部品面もすっきりスカスカしています。 |

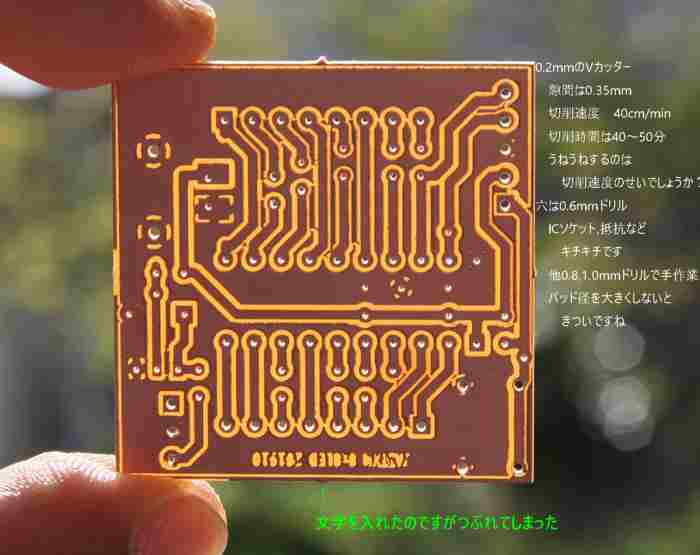

2019/10/13 「8x8LED PCB」久しぶりCNC

2019/10/13 「8x8LED PCB」久しぶりCNCVカッター0.2mmで 彫りこみは0.05mm YouTube見てると0.1mmが多いようです 線隙間は0.35mm 切削速度 40cm/min 切削時間は40~50分 うねうねするのは切削速度のせいでしょうか? 穴は0.6mmドリルをセット ICソケットピン,抵抗リードなど0.6mmではキチキチです 他 0.8,1.0mm手動ドリルで、パッド径を大きくしないと半田付けきつそうですね 文字を入れてみましたが潰れて読めないです KiCADでフォントが選択できないみたい。線文字にならないので0.01mm幅にセット FlatCAMで配線のパスと分離して切削刃先を0.01mmとごまかして細く掘るようにします YouTube見てるとイラストレータもどき「InkScape」無料が目につき試してみます が、ややこしい! 動画の真似をしますが線文字を 出力はしているようですが FlatCAM、GrblContで読めないようです。あきらめかけ…です …そんなこんな…時間が過ぎていく…運動不足です… |

|

byte leds[64]; // LEDのバッファ(1:on/0:off) //2mS割込みルーチンで出力PINを駆動しダイナミック点灯する void testLED() // 光が流れるだけのプログラム { int x; for( x = 0; x < 64; x++){ leds[x] = 1; //LEDx点火 <--この動作をしてくれない delay(100); //100mS時間待ち leds[x] = 0; //LEDx点火 } } |

void testLED() // 光が流れるだけのプログラム { int x; for( x = 0; x < 65; x++){ leds[x] = 1; //LEDx点火 delay(100); //100mS時間待ち if(x<64)leds[x]= 0; //LEDx点火 } } |

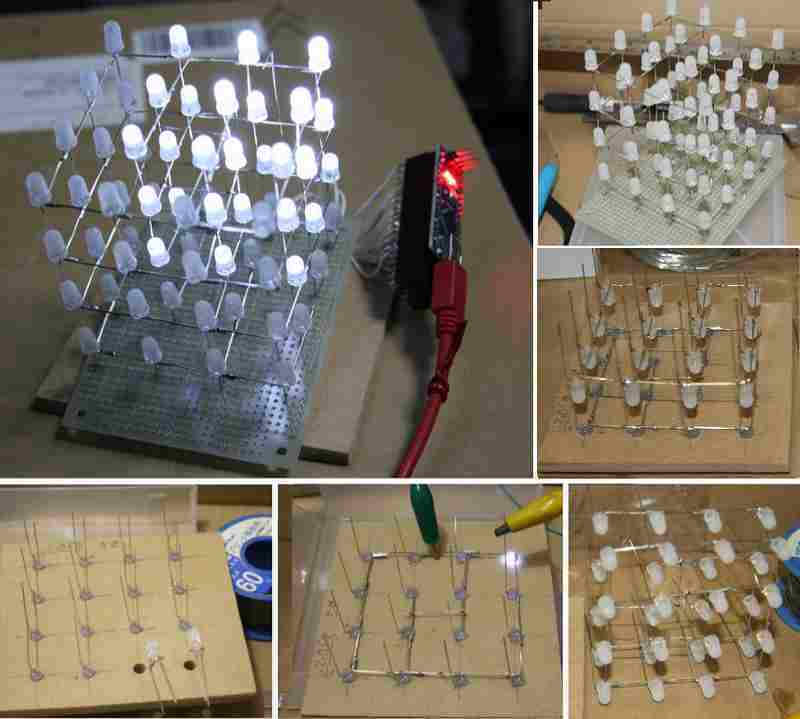

2019/8/22 「LED Cube 4x4x4 + Arduino」

2019/8/22 「LED Cube 4x4x4 + Arduino」YouTubeを見ていて、やっと腰が上がりました。 ・白色LEDを64本、光が拡散するように紙やすりで傷つけます。LEDの+足(長いほう)を事前に成型しておきます。 5mm穴を2cm間隔で、4x4開けた板を作成。LEDを16個、短い足を倒し半田付け、中央だけ錫メッキ線で補強。一段完成。 これを4段分作成。縦に繋ぎ2段を2個作り、4段にします。思ったよりLEDの凸凹は少ないです。電流制限抵抗は150オーム。 先日買ったArduino-nanoに接続、これに付属のヘッダピンは太いのでブレッドボードに刺さらない。で20本配線します。 ・YouTubeの動画からスケッチ(Arduinoのプログラム)を落とし、そのまま書き込んでみます。なんか点滅はします… LEDの+-構成が反転、一部配線が間違った部分の修正を行うと、意図したピカピカチラチラとなりました。 ・このプログラムは16x4のダイナミック点灯ではなく16x1の手抜きです。各段で違う位置のLEDは光らない 各段の同じ縦位置LEDしか光らない。各段は各々点火滅火できる。これでも色々楽しめる点滅パターンを作られています。 ・パターンを考えて遊んでみましょう ・ちょっと不満ですねぇ、気力が続けば4x16ダイナミック点灯を目指しましょう。 |

2019/8/7 「ArduineNano」買ってみた

2019/8/7 「ArduineNano」買ってみたAmazonにてFR-1生基板と、CNCのVカッター「刃先0.2mm」買ってみました。うまく削れるでしょうか。 いまさらですが、ついでに「ArduineNano」互換3枚もポチッ。 MiniUSBを指すとONボードのLEDがチカッチカッして一応壊れてはいないみたい。 ArduinoIDEをインストールしてサンプルプログラム(LDE1秒点滅)を書き込み…エラーです。 IDE>ツール>プロセッサー:OLD_BootLoader に設定して 書き込みOK、チカチカしています。 ・Arduinoは水晶16MHz(だったかな)+USB-シリアルチップ、なので電源が5Vは必要、でもプログラムメモリは32k、RAM2k ぼちぼち遊んでみましょう |

2019/7/26 「CNC1610」プリント基板に半田付け

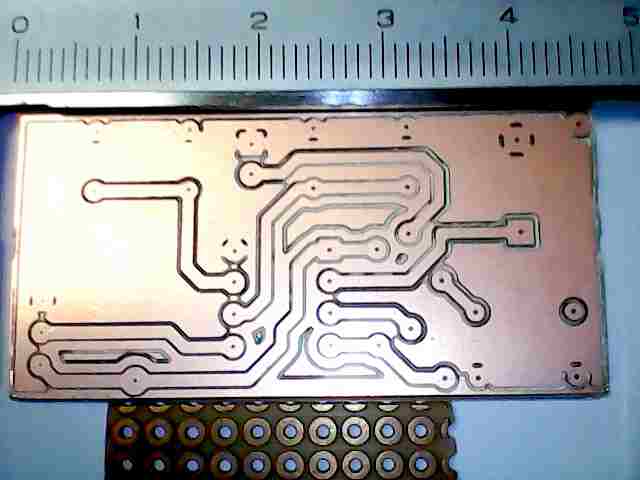

2019/7/26 「CNC1610」プリント基板に半田付け切り出したプリント基板に部品を載せてみました。サイズが小さく扱いにくいです。 やはり半田ブリッジが起こり、半田を吸い取ったりして手間がかかります。幅広く削らないと安心できません。 12F675を乗っけて「LEDチカチカ」プログラムは問題なし。ANSEL=0忘れ~凡ミス多発~ |

|

2019/7/22 「CNC1610」…0.01mmが見えないよぅ… |

モータ:コレットチャックを着けると軸が長く、Z軸の可動範囲が狭くなり使いにくい

モータ:コレットチャックを着けると軸が長く、Z軸の可動範囲が狭くなり使いにくいコレットチャックを無理に打ち込んだブレるモーターはあきらめて、モータを購入。元に戻っただけやん 『zmart 775 dcモーター 12-36ボルト 3500-9000 rpm...』と CNC本体のネジを増し締め。 CNC:テーブルに捨て板として100均の5mm厚板を切ってネジ固定、基板は両面テープで固定 |

KiCAD:ブレで配線銅箔が細くなって穴が大きくなるので配線幅を太く1.5mmです

KiCAD:ブレで配線銅箔が細くなって穴が大きくなるので配線幅を太く1.5mmですFlatCAM:切削速度FeedRateの初期値は30mm/分だったような…忘れた…控え目の20にしています 回路切削「CutZ=-0.04、TravelZ=0.5、FeedRate=20、ToolDia=0.15、SpindleSpeed=1000」 元々付属のVカッター刃先0.1mm30度で、0.1mm切り込むと0.15xに広がります。切り込みは0.04、+ブレで0.15にしています 穴切削「CutZ=-1.6、TravelZ=0.5、FeedRate=20、SpindleSpeed=1000」設定で、前回に買った0.8mmエンドミル 外形切削「CutZ=-1.5、TravelZ=0.5、FeedRate=20、ToolDia=0.8、SpindleSpeed=1000」設定で、同上0.8mmエンドミル 溝堀は深さ0.5mmづつ3回繰り返します。一気に1.6mm彫るのが心配なもので~ |

GrblConyrol:Z軸のゼロ出しはワンクリックでソフト任せ、結果、削りが浅くて銅箔が切れていない。Z軸を0.02mmずらして再実行

GrblConyrol:Z軸のゼロ出しはワンクリックでソフト任せ、結果、削りが浅くて銅箔が切れていない。Z軸を0.02mmずらして再実行穴も外形も貫通せず、穴は手ドリルで、外形はCutZ=-1.8で再実行 基板の厚さは1.6mm、銅箔は0.03xmmなんですが…捨て板と両面テープがフワフワするのでしょうか 今回、ブレていないので切削巾が細く、写真の右のブレた削り後のほうがきれいでよい感じに見えます 配線周囲の削り巾が細い。ショートが心配なので広げたいですね 回路は「8PinPIC+ICSP用端子+タクトSW+LED+圧電SP」1.27mm格子で部品配置して単4x2サイズに詰め込んでいます |

|

2019/6/19 「MPLAB X IDE」ビルドエラー 覚え書き 「MPLAB X IDE v5.15 & XC8 v2.00/2.05」にて …以前 一時対処したような?…思い出せない… ビルドエラー「(902) no chip name specified; use "PICC --CHIPINFO" to see available chip names …」となる ・MPLABの Tools -> Options -> Embedded -> Build Tools を開く ・XC8 (v2.00/2.05) を Remove して,Scan for Build Tools を押す C Compiler と Assembler の Path の末尾にある .exe の手前が xc8 から xc8-cc に変わった ・ Apply -> OK しばらくしたら ビルドOKとなりました |

2019/6/9 「CNC1610」Z軸

2019/6/9 「CNC1610」Z軸"ArduinoのA5-Pin"は、基板銅面と切削刃の接触を検知してZ軸"0"を設定できます "grblControlのHeightmap"は同様に基板面を複数測定し凸凹マップを作成しZ軸を補正してくれます このCNCもできました…が…ぶれて…まだ駄目です |

2019/5/23 「CNC1610」ER11追加

2019/5/23 「CNC1610」ER11追加ER11A-5mm+3.17mmコレット2個、エンドミル0.8mmシャンク径、ドリルセット、買ってみました。 中華のモーター軸は5mmより太く軸を削ったと記事がある。打ち込んでみるか? 結果、大ブレブレ!!ER11を抜こうにも抜けない~モータの再購入しかないか? そういえばコレットにギュッと刃を差し込んだなぁ、動画ではスッと挿してたなぁ 初めてなので分らんが3mmちゃうか?コレット径より太いのはあかんのとちゃう もう一つのを試すとスッと3.17mmの刃は刺さる! 刻印は両方1/8…見た目が違う?穴径微妙な差?中華製だから? 試し切り!結果大ブレブレは小ブレになりました。配線周囲と、べたアース周囲を削っています。 今回モーター回転数を落としてみたのがダメか?モータ軸をたたいたのがあかんのか?どうなんでしょ NotePCn9で切削中に時々電源OFFになり再起動する、モータのノイズ対策という記事があるのでやってみよう … 基板の面を裏返すの忘れてたぁ … |

2019/5/16 「CNC1610」やっと切削の実行

2019/5/16 「CNC1610」やっと切削の実行【GrblControl】PCからCNC(Arudino)へデータを送り、状態を表示します xxx.nc を読み込むと 刃の動線が3Dで表示されます 紙フェノール基盤をCNCに固定します。両面テープが良いのかな。 多少の反りはありますが無視、反りを測って補正するソフトもあるようです 固いガラエポは彫れるんでしょうか、そのうちに挑戦です。 回路の切削スタート。左下でZ軸0設定、右のほうは浮いているので幅広く切削されています ドリルと外枠カットは基盤を貫通する動きなので、Z軸をずらしておき浅く掘ります。 |

テスターで導通を確認して良さそうです。

テスターで導通を確認して良さそうです。もう少し配線パターンを太く残すようにしたほうが良さそうです。下の穴あき基盤 後は手で穴あけ、0.6~0.8mmくらいでしょうか でも何年も使ってないので見当たらない CNCで掘ってみたいのでドリルを物色中 ここまで 長時間のNET記事検索 少々疲れました インチとメータが入り混じって…腹が立つ… ・モータのネジ送りは一回転で2mmもあります、0.01mm(インチかも)って回転するの見えません。でも刃先は移動してます …今日はここまで… |

2019/3/27 「CNC1610」買ってみた

2019/3/27 「CNC1610」買ってみたなぜか あこがれの CNCフライスマシン プリント基板(PCB)が作れるか…ネットには多くの記事、動画があります 【CNC1610】Amazonで 中華製の 2万円弱を購入 同型の物の販売店が多数あります。Amazon発送を選択 アルミボディーなので固い材料はダメでしょう。レーザーにすると非接触なので自由かも Y軸のスライドシャフト2本のうち1本が滑りが悪い ノギスでの感触は楕円のようですが、そのまま組み立てます 付属の8cmCDがPCで読めない…USB-DVDでもNG…W7で読めた…一安心 制御基板はArduino互換?で ソフトはフリーのgrblです PCからGrblControlで動作データ(Gコード)をgrblへ送ります 先ずは刃を着けずボールペンで線が書けるのを確認 付属の刃は尖ったカッター 先端幅は0.1mmらしい、刃先の角度は30度かな 深く掘ると幅が拡がります、これを計算してしておけとNETにあります 30度だと0.1mm彫ると巾が0.15mm⇒デフォルトで0.05mm彫っているようなので巾は0.125かな ER-11というチャックがあれば刃の交換と締め付けが楽らしい、コレットは別か |

【KiCAD】回路図と基盤パターンを作成

【KiCAD】回路図と基盤パターンを作成回路は以前作ったエレキ―です。 単三2本の面積に収めます。 部品の穴が適当なので、はんだ付けはできないかも 必要なデータを出力(部品面から見たデータ) 基盤裏面パターン test002-B.Cu.gbr 基盤外枠 test002-Edge.Cuts.gbr ドリル穴 test002.drl Gコードを出力できないので次のソフトに引き継ぎます |

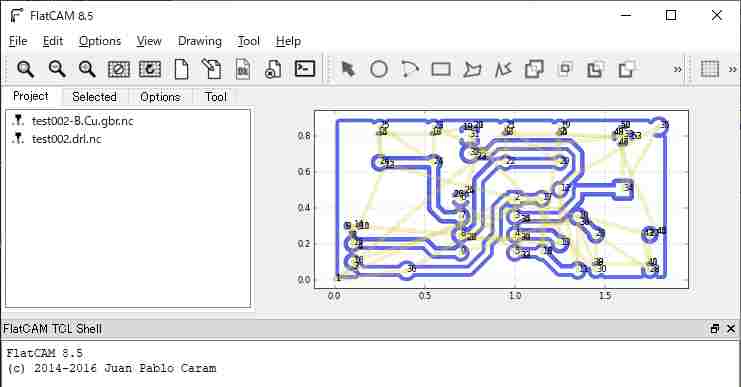

【FlatCAM】配線パターンを削りだす為の動線を作ります

【FlatCAM】配線パターンを削りだす為の動線を作りますネット記事を参照しながら xxx.gbr xxx.drl を読み込んで 先ずは部品面から見た図を裏返し、裏面から見た図に変換 刃の幅とか削る深さとか必要ですが 設定値がmmかインチか2.54を乗除してもピンとこない? デフォルトのまま出力 xxxx.nc 各ファイル |

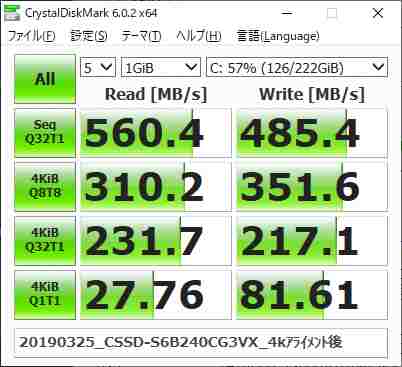

2019/3/25 SSDのパーテーション開始オフセット

2019/3/25 SSDのパーテーション開始オフセット先日購入したSSD「CSSD-S6B240CG3VX」のスピードが遅い デスクトップPCの現用SSDはwindows10をクリーンインストールしたものです。 現用SSDから購入SSDへ、デスクパーテーションクローン(SSDに最適化)して、購入SSDから起動はOK CrystalDiskMark 6でスピードを測ると、ランダム書き込みが20ほどで非常に不満。なんでやろ? G味さんがネットで調べてくれて、SSDは4096バイト単位アクセスなので、 パーテーション開始オフセットが4096の倍数でないと遅くなる G味さん自身PCをチェックすると4096の倍数でないのを発見し対処するとベンチが向上しました。 さっそく私も挑戦、msinfo32 でSSDの パーテーション開始オフセット を確認すると 現用SSD⇒4096の倍数である、購入SSD⇒4096の倍数ではない、でした EaseUS Partition Master 13.0 で 4Kアライメント を実行、 結果、ベンチマークは20から200オーバーと、良好となりました。G味さんありがとう。 |

2019/2/18 PIC工作「オルゴール」

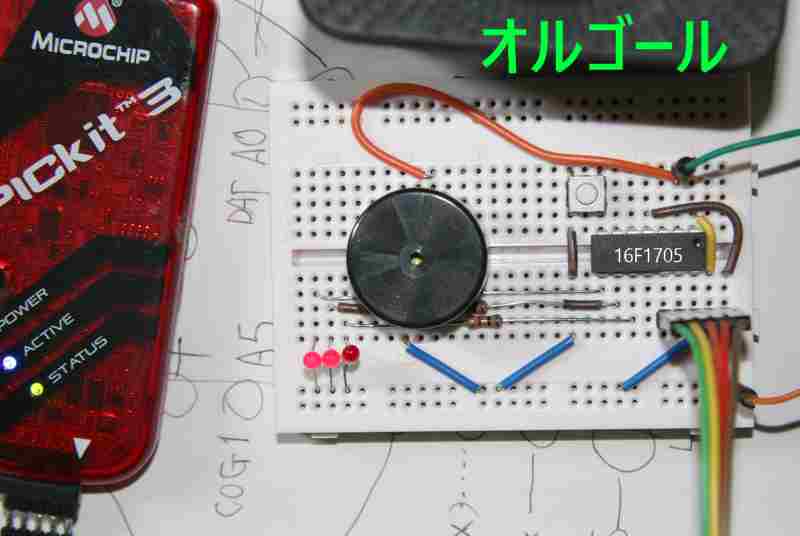

2019/2/18 PIC工作「オルゴール」 ネットの記事 『名張市つつじが丘おもちゃ病院』HP の『電子オルゴール+音声再生』より オルゴール ただただ そのまま です。 概要:PIC単体~EEPROM~SDカードまでOK、同時3声?、PWMで再生。PCM音声の同時再生もOK。 ①ブレッドボードで実験。手持ちの16f1705を使用。 基本PWM出力ピンをスピーカーに接続するのみで、プログラム(数十曲選択)をPICに書き込むだけ。 音色はGOODです。PCM音源、減衰音 等を計算しているそうです。 まだ、音符データの作り方が理解できていません。 |

|

|

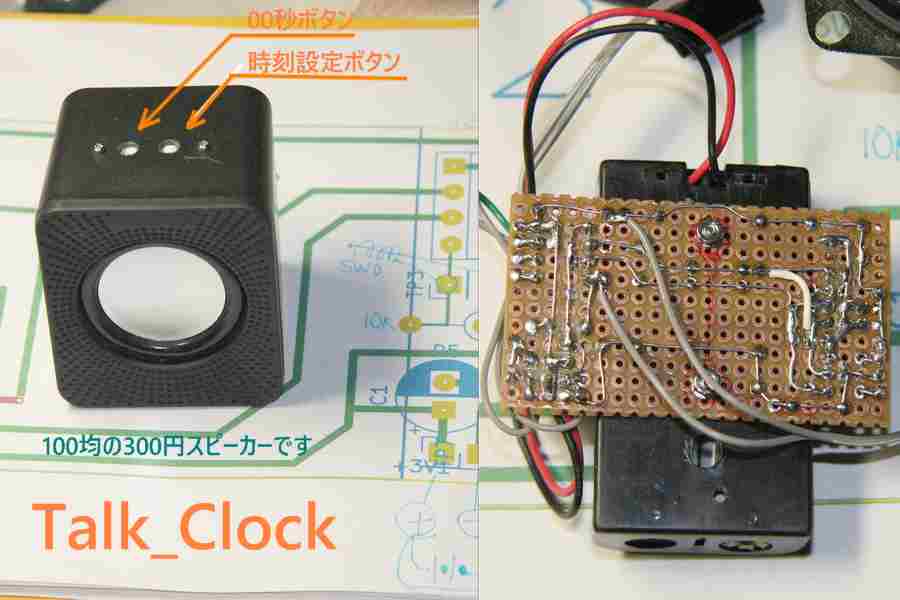

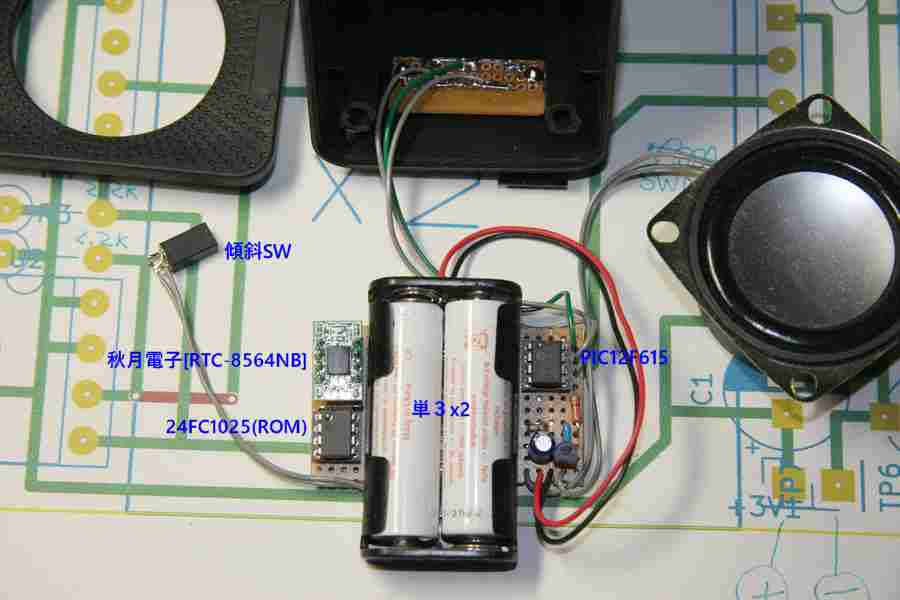

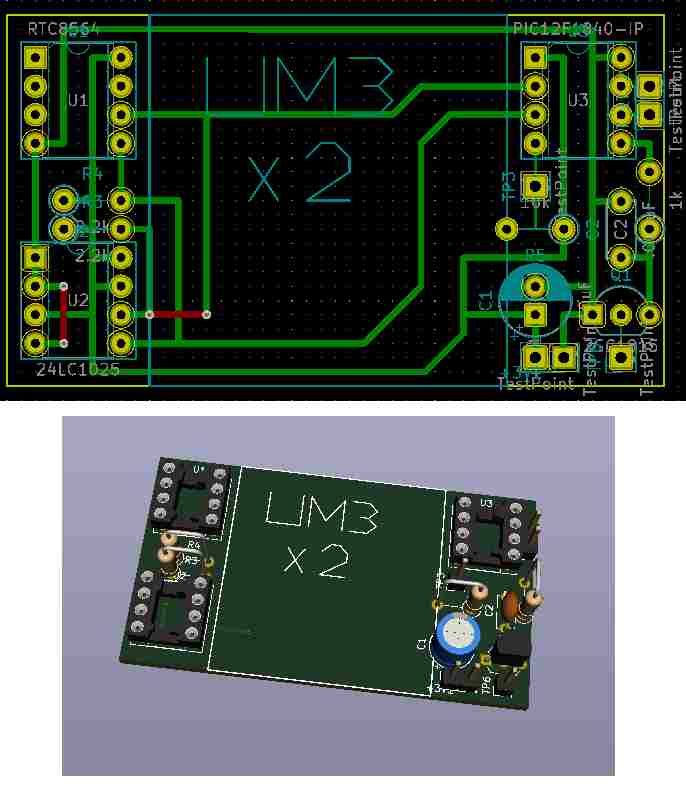

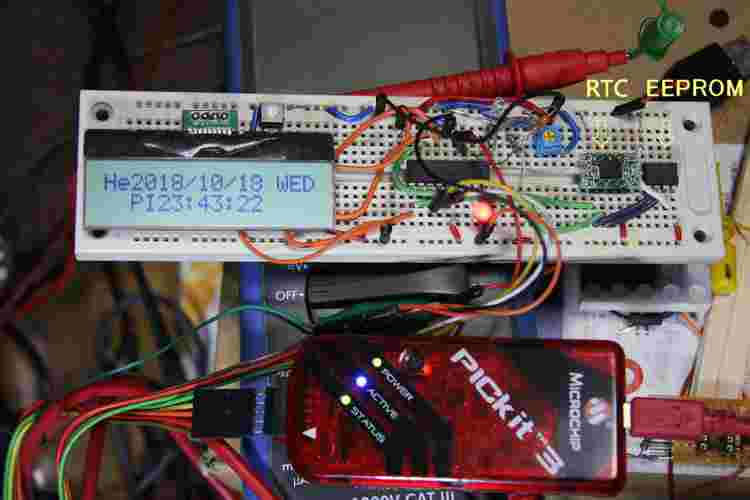

2019/1/12 PIC工作「喋る時計」 ネットの記事の猿真似ですが、作ってみました。 概要:PICはソフトI2Cプログラム、I2CのRTCとPCM音声を書き込んだEEPROM、で音声はPWMで再生。 ①ブレッドボードで実験。おっ喋るやないか。 100均でスピーカーを物色するも300円ステレオスピーカしか見当たらず購入。 ②昨年スピーカBOXに詰め込むのに、kiCADで部品配置を検討し穴あき基板に配線します。 ③昨年末にICを差し込み電源ON…??…動作せず…点検…不明 意欲低下 集中力低下 ④年明け、再点検!!!EEPROMが逆差しや!!!こんなん見逃してたぁ?あほやなぁ?壊れたかなぁ? 正常に差し替えて、電源ON…動作OK。良かったぁ。スピーカBOXに詰め込んで、一応完成しました。 |

|

|

2018/11/16 「KiCAD」やってみよう 「KiCAD」プリント基板作CAD トラ技2018/12を見て、やってみよう 穴あき片面基盤イメージで作っていきます。部品配置と配線を考えるのに役立つでしょうか? ①回路図エディタで回路を描きます。部品を配置して配線します。 ②フットプリント編集。回路部品に「穴位置、外形等」を割り当てます。 ③PCBパターンエディタで部品配置、配線引き回しをします。 ④3D表示すると、出来上がった満足感が少しします。 最初は、操作が面倒ですが、少し慣れました。 |

2018/11/14 HDDの故障

2018/11/14 HDDの故障左、故障のウエスタンデジタル / 右、購入したシーゲート このHDD厚みが薄いです メインのディスクトップPC 「Dドライブが突然消える、HDDが認識しない」HDDは「WD30EZRZ」3TBです。 最近、数回発生していて、再PWONなどで回復していたのですが11/14再発し、再PWONで3回するも認識できなくなった。やば! 急いで近所?の…PCデポへ…ネット予約で店頭受け取りで「ST4000DM004」4TB \8400也 十分に安くはないが購入。 新HDDをフォーマットして、旧HDDを繋ぎこみPWON数回目で認識、一安心。データをコピーします。 どうも、ある一つのファイルをアクセスするとHDDがフリーズするようなのでそのフォルダを最後にします。 最後に残した怪しいファイルのフォルダをコピーすると「ファイルが無い」となり、スキップ、後は無事コピー完了。 |

|

|

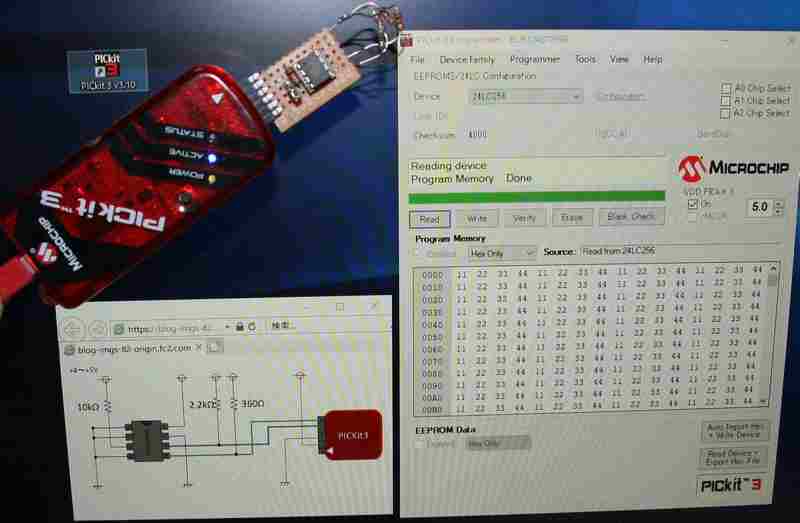

2018/10/30 PIC16F1827 LCD RTC-8564NB のI2C接続 続き EEPROM 24FC256/24FC1025(各々256kbit=32kバイト/1024kbit=128kバイト)を接続 ・ROMの読み書きは、512kまではで16bitアドレス=2バイト、1024kbitで17bit=2バイト+1bitが必要 LCDとRTCは1バイトでコマンドの構成が違うので【きむ茶工房ガレージハウス】さんskMC24xxxライブラリを利用します。 それなりに、時間を表示しながら、EEPROMに書き込み読み出しメモリアドレスとデータを表示できました。 引き続き、pickit3と直接EEPROMを接続し、ROMを認識できなかったので、再挑戦です。 10/31⇒24LC256読めました! ・追記 24FC1025も読み書きOK。 24xx256(512まで同じ)のA0,A2,A2端子はチップセレクトです 24xx1025はA0,A1がチップセレクト、A2は'H'でチップ有効、'L'で無効とマニュアルに書いてあるように思うが(英語なので…) 'L'の場合メモリアドレス0~0FFFFは読める、10000~1FFFFは応答なしとなりました。もちろん'H'で使います。 |

|

|

2018/10/18 PIC16F1827 リアルタイムクロックモジュール[RTC-8564NB] のI2C接続 秋月電子[RTC-8564NB]月差13秒らしい と I2C接続小型キャラクタLCDモジュール を I2C(2本線)で接続します。 I2C制御とLCD制御ライブラリは【きむ茶工房ガレージハウス】さんから。 RTCより時刻を読み込みLCDに表示するだけです。勉強不足のC言語で…真似して…動いたね…程度です…が 引き続きEEPROMを読み書きできるか続行中。 |

|

|

2018/9/29 PIC12F675/MPASM elekey_v2_20180821.asm 2012/6ごろにブレッドボード作っていたエレキ―をやっと仕上げました。 回路は簡単ですが、単三電池ケースに詰め込むのが手間です。 キーパッドを作る元気が無いので外部入出力は無し、音量は内部の半VRで調整。 消費電流ですが、電池3Vで無操作時630uA、数秒でPICがSleepすると86uAです このうちSpeed調整ボリューム(100kオーム)が30uA消費しています。 ---モードボタン長押しで切り替え、離すと実行1~6実行中に何かボタンを押すと0に戻る-- 0:elekey 通常 1:auto1msg CQ JA3xxx 3回 2:auto2msg CQ JA3xxx 1回 3:auto3msg VVV JA3xxx 4:auto4msg A~Z 0~9 を出力して終わる 5:traning1 トレーニング(A~Zランダム出力) 6:traning2 トレーニング(A~Z,0~9,記号 ランダム出力) |

2018/9/18 半田付けのフラックス

2018/9/18 半田付けのフラックス久しぶりに半田付け、プリント基盤の銅箔が酸化して半田が乗りません。 紙やすりで磨いて、早急にフラックスを塗りたい…近くのコーナンにフラックスありました。 |

|

2018/8/23 XC8 覚え書き printfでfloat出力はメモリ不足なのでlongで表示する が 12F1822 で xc8(v1.45) で 1372バイト使用 float ff; long jj; jj=ff*100; printf(" %05lu.%02lu ",jj/100,jj%100); |

|

2017/12/12 動画編集ソフトについて メモ程度 ドラレコ(ユピテル)の動画を最大60倍速(1時間を1分)編集する。3分で1ファイルなので6時間あると120ファイル。最近はMP4で1ファイル30秒とかあるようです。 アクションカメラのファイル編集。どちらもAVI、win10「映画とビデオ」「メディアプレイヤー」で再生すると 音声は正常だが映像が速く再生されてしまう。codecをインストールすると「メディアプレイヤー」は正常となったが 「映画とビデオ」は改善せず、codecは固定か?ムービーメーカーも同様に改善しない。他のPCでwin7,win10で改善するものとしないものがある ×Windowsムービーメーカー(無料):64倍速OK、ファイル数が増えるとフリーズする、現PCでは事前にファイル変換しないと使えません。サポート終了のためMicrosoftからダウンロードインストールできません △VideoPad試用版:60倍速OK、ムービーメーカーより高機能。 ×Filmora試用版:20倍速まででNG、ムービーメーカーより高機能。 ◎LightWorks無料登録版(出力解像度が1280*720まで):60倍速OK、タイムラインの複数クリップを一括指定で60倍速にできない。他のソフトと編集感覚が違うが慣れてくると感心する。時々無料版ライセンス登録要求画面が出て使用できない ◎PowerDirector16\10k:60倍速OK、音源が左だけだった場合、左右から聞こえるようにするには付属のWaveEditorで編集しなければならないようだ。LightWorksではオーディオタブでボリュームを回すだけである。 編集時のホットKeyがLightWorksよりも少ない。 |

|

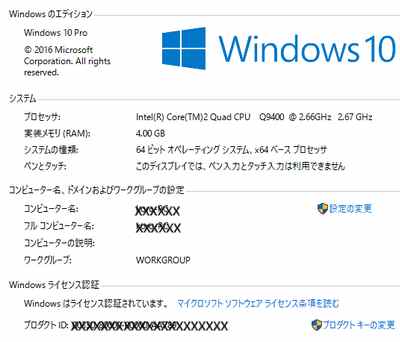

2017/8/23~ 現用デスクトップPC(core2Quad)の更改をすることに… ★本体 ASRock-H270-Pro4 & Intel-i7-7700 & CFD-W4U2400CM-8Gx2 & Palit-UVS-SSD240 & Windows10Pro ケース、電源、DVDドライブは再利用。組み立てて、毎回MBのCMOSクリアしないと起動しませんMB不良?。 原因は電源。AC100V接続し電源本体SWオンするとMBの電源コネクタのスタンバイ端子には5Vが供給され USBやケース電源SW監視に使われています。テスターで計ったら3~5Vと不安定なこと。即、電源注文です。 新品電源で快調になりました。更改前の不調原因も電源だったんですね。 ★ディスプレイ 現状19インチ1280x1024、フルHD以上2560x1440が欲しい…なぁ、\45k付近やね…価格コム眺めているうちに11月。 I/O EX-LDQ321DB が\34.8kなり。う~ん買った。31.5インチ迫力あります。旧19インチより軽いです。 4Kも安くなってきていますが40インチ以上ないと細かくて見えないでしょう(年寄りには) |

2017/7/2 バックアップのリストア

2017/7/2 バックアップのリストア時々、ブートディスク無しで起動しないか、使用中フリーズするディスクトップPCですが 朝、フリーズ発生後、windows復旧画面が出てwindowsが起動しません。 2017/3のバックアップをリストアします。初めてのリストアです。大丈夫かなぁ? 30分ほどでリストア完了。起動OKでした。 |

2017/7/1 ノートPCクーラーを買った

2017/7/1 ノートPCクーラーを買ったノートPCクーラーを買ってみました。3k也 今なら何とか冷えてくれますが、真夏は役不足かな? ネットで探して「PCデポ」に行ってみると5k也、Web店舗(3k)とは価格が違いますと言われてがっかり。 ですがスマホでネット予約して店舗受け取りすればネット価格ということで早速予約実施。 家の買い物で時間を過ごし店舗で用意ができたメールがあり店舗へ戻って受け取り、でした。 |

2016/11/25 続・Windows10が起動しない

2016/11/25 続・Windows10が起動しない11/11の続き。DeskTopPCのWindows7、Win10へ無料アップデート終了なのでどうしましょう。Win10インストールを検索すると 「Windows10をインストールしていたPCは、再インストール時にデジタル認証で認証できます」と、ありました。 大丈夫かなぁ~。バックアップを取ってから「MediaCreationTool.exe」にてWindows10にアップデート開始。 途中で認証を2回聞かれ「このPCにWindows10をインストールしていた」「あとで」だったかな?で通過。 インストール完了後『Windowsはライセンスは認証されています』となりました。少し不安も残りますが、ラッキー? HDDのフォーマット後Win7インストール、Win7の認証は行わず。以前のWin10の情報はないと思うんですが CPUとかHDDとかのハード情報などが鍵になっているのでしょうか。マザボ故障で新ハードにHDDを乗せ換えてもOKでしょうかね? |

|

2016/11/11 Windows10が起動しない 最近DeskTopPCのスタートアップのプログラム表示が無くなってしまった。Win7からのアップデート版です。ネット検索で 「windows10でスタートボタンを押したときにメニューが開かなかったり、開いてもすぐに消えてしまうなどの不具合」がヒット。 ①sfc /scannow で90%くらいでファイルが壊れている表示で終了。Diskのチェックでは異常なし。 ②dism /online /cleanup-image /restorehealth 効果なし。①②を繰り返しても変化なし。次のコマンドはヤバいかなぁ~? ③powershellを起動、Get-AppXPackage -AllUsers |Where-Object {$_.InstallLocation -like “*SystemApps*”} | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”} を投入! Windowsが起動しなくなりました。トホホ…バックアップをサボっていたのでWindows7-SP1をインストール開始 今度は「WindowsUpdate確認中」が終わらない。ネットに対処法多数あり。KBxxxx何を入れたらいいのやら??? IE8でネット検索するとIE11をダウンロードしますか?「はい」で進むとIE8ではページを表示できない!なんのこっちゃ? 何とか探し当て①IE11インストールOK。対処法がいいろいろあって分からん。結局いろいろ試して、下記KBxx②③2件投入で解決しました。 ①IE11-Windows6.1-x64-en-us.exe ②Windows6.1-KB947821-v34-x64.msu ③Windows6.1-KB3138612-x64.msu 「205個のアップデート」が見つかり更新開始。… 一週間ぶり、完了しました。 |

|

|

2016/10/31 CF-w7分解 CPU-FAN掃除 Lets note CF-w7 元々放熱問題が有るらしい。今年になって温度がすぐに上がるので休み休み使用していました。 FANの掃除でマシになるか?でも分解が難しそうです。友人に手伝ってもらい分解に挑戦。 FANの埃を除去。CPUグリスがカピカピです。塗りなおして組直し。マシになったような。気温が低いためか不明 。 |

|

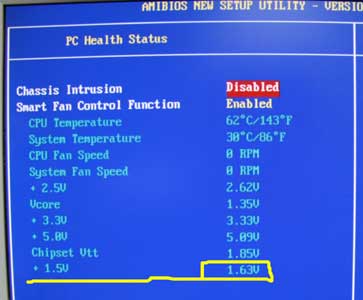

2016/07/17 現用デスクトップPC CPUグリス塗りなおし 気温が高くなりディスクトップPCが画面そのままでフリーズするようになりました。 バイオス画面のcpu温度が60度です。カーソルを動かすだけで70度。なんでや? 放熱器のグリスを塗りなおそうとすると、放熱器が簡単に外れた?あれれ外れかけていた模様。 グリスを塗り直して放熱器をしっかり固定して電源ON。BIOSのCPU温度は30度台で安定しています。 Windowsを起動してCPU温度表示ツールをインストール、「Core2QuadQ9400」まだまだ使えます。 |

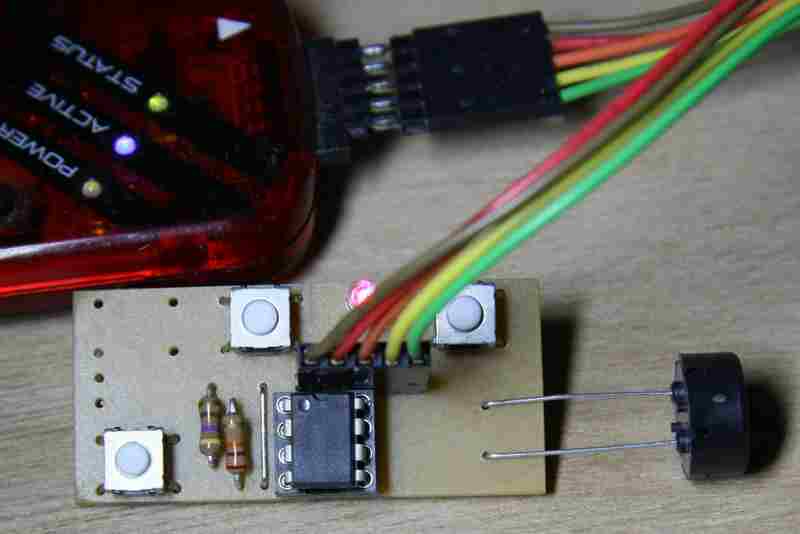

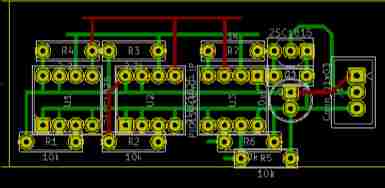

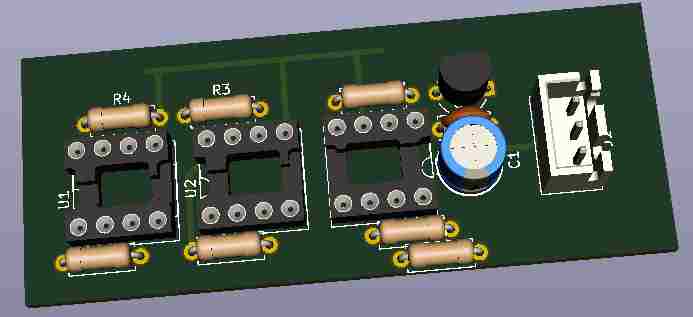

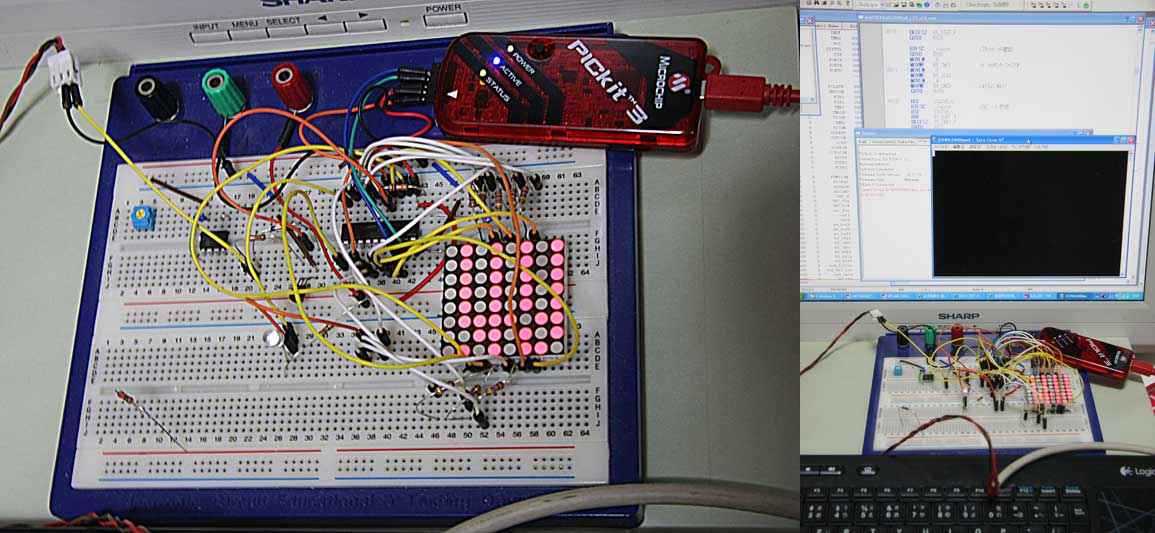

2013/05/04 「PicKit3」を買った

2013/05/04 「PicKit3」を買ったマイクロチップPIC(マイクロコンピュータ)書込み&デバッガ機「PicKit3」を買ってみました。写真の赤いやつです。 MPLABIDEという開発toolでアセンブルし、1クリックで書き込み完了。ICを取り外さなくても書き込みできます。 逆に書込みに影響が無いように回路を作る必要があります。回路はブレッドボードで仮作りです。 今のLEDは高輝度でマイクロコンピュータの出力ポートでまかなえる電流で結構明るいです。 ちょこっとプログラムを修正してすぐに書き込み動作確認ができ便利です。 8X8LEDに絵柄を表示します。ダイナミック点灯です。 絵柄は内部に持たせたパターン表示。別途シリアル接続でパターンを送りリアルタイムに表示する。 ハードでシリアル送受信機能があるのですが出力ピン数が不足でソフトで受信だけします。 目標は8X8でなくネットで見た4X4X4の立方体で点滅を目指します。 |

2012/07/19 ノートPC HDD交換

2012/07/19 ノートPC HDD交換次女のパソコンはHPのJ11です。HDDが30GBで音楽の保存もできません。 ちょっと前買っていた160GBのATA-HDDに交換しました。 True Imageで内臓HDDからUSBHDDにコピーしてHDDを入れ替え。 HDDコピーに数時間。交換には小一時間で簡単でした。 |

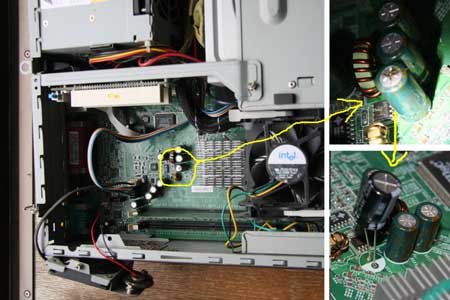

2012/04/22 マザーボードのコンデンサ交換

2012/04/22 マザーボードのコンデンサ交換友人のPCが故障したので診てみました。 症状はwindowsXP起動時、「ようこそ」画面が表示するも、windows画面になると画面が乱れ始め固まる。 ふたを開けると、換気FANが回っていない。コンデンサが一つ、頭が膨れて黒くなっている。 BIOS画面で電圧表示が変なのを発見。標準1.5vのところ0.3vと表示している。 まずはコンデンサ「1000uF6.3v」の交換。手持ちの普通の(安物?)に交換しました。 いい加減な取り付けですが…当たり!回復しました。電圧OK。windowsもOK。 この夏を乗り切れればいいでしょう。 |

|

2011/10/14 キヤノン MG6230 購入 プリンタ複合機キャノンMP970の文書用黒が全く印刷不能になった。ヘッド交換は1万円ちょいだそうです。 梅田ヨドバシでプリンタ売り場をうろついていると、HPの販売員が声をかけてきた。 「客に聞いていると、社外インクを使うと3年くらい、純正インクで5年くらいで故障する。」ことが多いらしい。 家の近所の「カメラのキタムラ」ではweb価格で、キヤノン PIXUS MG6230 交渉してインク1セット付けて25000で購入。 |